DXや企業のDXの取り組みについては第1弾にて紹介しましたが、この記事では味の素グループのDXの取り組みの事例を中心にご紹介します。

味の素グループとDXというと、あまりピンと来ない人も多いと思いますが、じつは、経済産業省と東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構が共同で選定する「DX銘柄2025」31社に選ばれ、DXの取り組みに対して高い評価をいただいています。

では、いったいどのような取り組みを行っているのか、ご紹介しましょう。

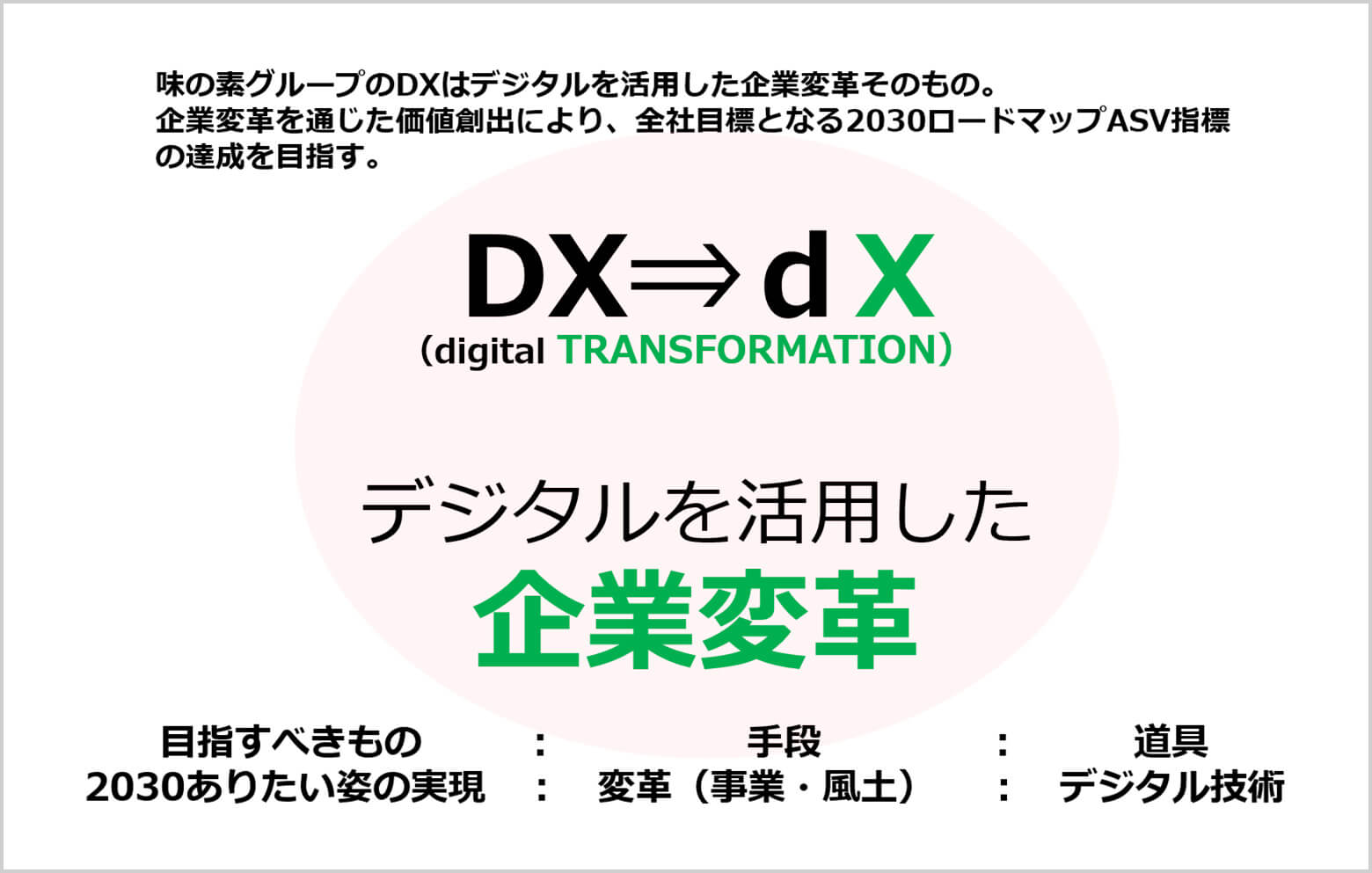

味の素社はDXで「企業変革」を加速させる

味の素グループにおけるDXの目的は「企業変革」の加速を図ることです。デジタルは変革のための手段であり、事業や企業風土を従業員自らが変えていくために、デジタルを積極的に活用することを目指しています。

「社会変革」を目指したDX推進の4つのステージ

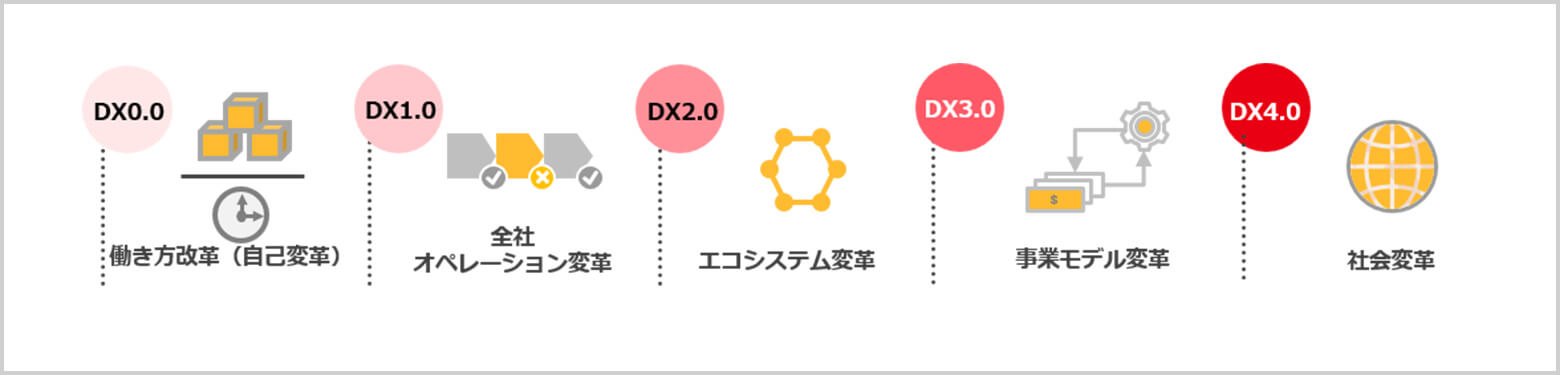

味の素グループはデジタルトランスフォーメーション(DX)を通じて市場競争力、効率性、生産性を高めていきます。グループ全体が共通のゴールおよびステップのもとDXを推し進めるためにDX(n.0)モデルを採用しています。4つのステージは次のステージの基盤。すべてのステージが連携し、食と健康の分野において社会変革をリードする存在になるべく、顧客起点/ 全体最適/ 全員参加で継続的にDXを推進していきます。

これによって全組織の進捗状況が一目瞭然にわかるようになり、必要な情報の提供や支援を行いやすくなりました。また、組織間での健全で、ベストを目指した競争や、新たな価値創出を目指した共創がみられるようになりました。

DX開始前から行っていた、一人ひとりの働き方を見直す「働き方改革」を自己改革(DX0.0)、ステージゼロとしてDX活動とのつなぎのステージと定義して設置、DX活動開始への心理的抵抗を軽減し、円滑な導入を図りました。

DX1.0 で全社のオペレーション力を飛躍的に高め、DX2.0 で「アミノサイエンス®で人・社会・地球の Well-being に貢献する企業」として自社内外とエコシステムを確立します。DX3.0 でビジネスモデルを変革しながら、他企業・他団体と食と健康の課題解決の広いネットワークを形成し、COLLECTIVE IMPACT(コレクティブ・インパクト)*1によって課題解決能力を高めます。DX4.0 ではESG/SDGs に貢献する社会の良きパートナーとなり、「アミノサイエンス®で人・社会・地球の Well-being に貢献する」ためのネットワーク、インパクトを広げるべくリーダーシップを発揮する事を目指します。

DX1.0 全社オペレーション変革

味の素グループでは、変革の基盤となるマネジメントシステムとして、オペレーショナル・エクセレンス(OE)*2を導入しています。顧客価値の創出、従業員一人ひとりのスキル・働きがいおよび組織としてパフォーマンスの向上を目指しています。OEはDX2.0、3.0、4.0を進めていく上での基盤となります。

DX2.0 エコシステム変革

外部のパートナーと適切に連携しながら、持続的に顧客への提供価値を高められるような価値共創システム(エコシステム*3)変革を志向しています。

DX3.0 事業モデル変革

これまでに蓄積した食と健康に関する多様かつ先進的な技術にデジタルの力を加えることで、顧客ニーズを充足する、新事業モデルの確立を目指します。

DX4.0 社会変革

経済価値と社会価値の両輪から業界全体の底上げをし、生活者、関連業界へASVのデモンストレーション(実践)を目指します。

「データを活用した経営の高度化」をめざして

「2030 ASV指標」を達成するためにデータを活用した経営を推進、高度化していくことが非常に重要であり、そのためにはバリューチェーン*4全体にある様々なデータを同じ基盤の中で蓄積、加工、活用できる体制構築が欠かせません。味の素グループでは、データマネジメント基盤としてADAMS(Ajinomoto DAta Management System)を整備するとともに、それを支えるDX人財育成(デジタル活用)やITセキュリティの整備も並行して進めています。

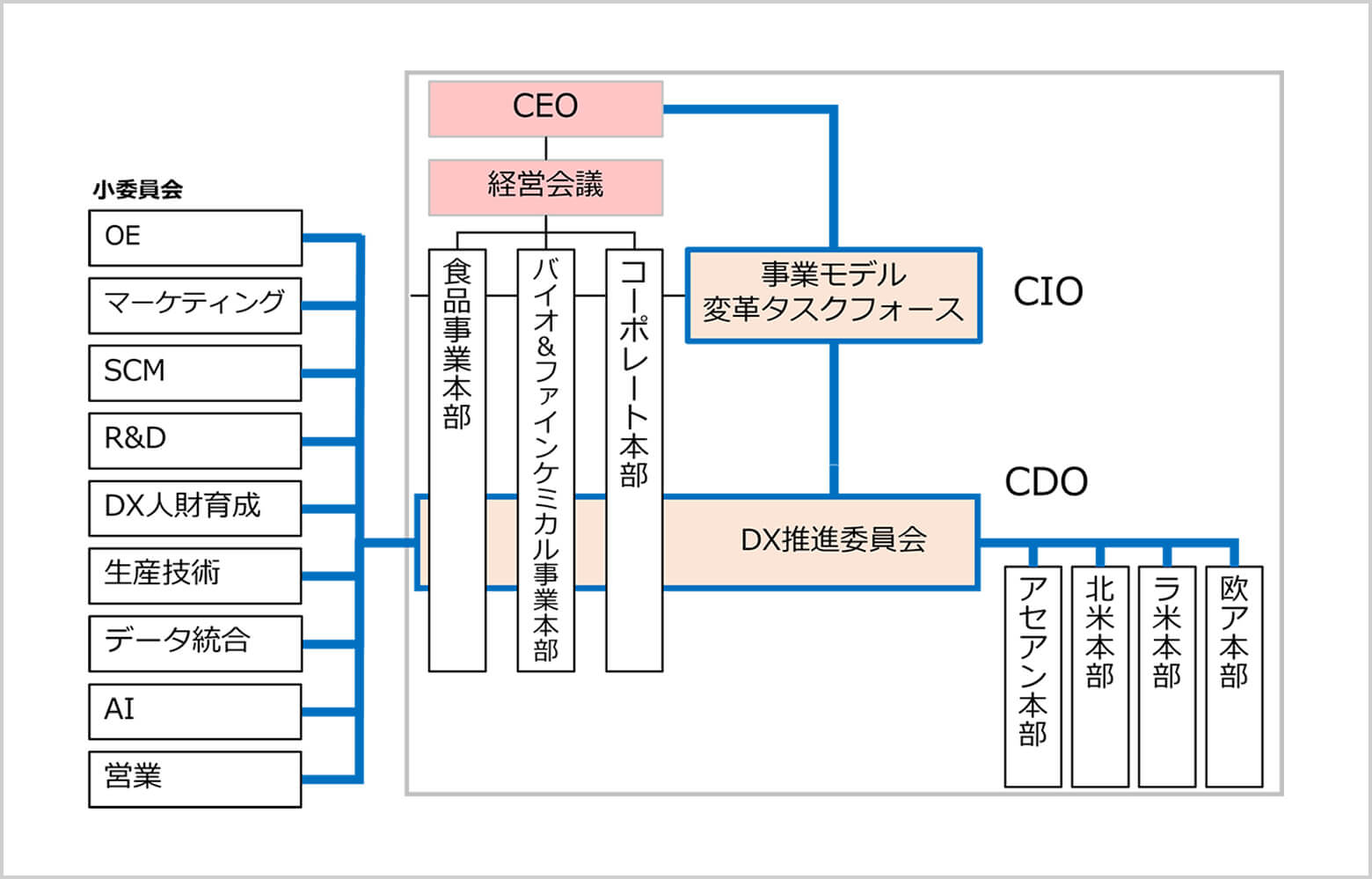

「強い縦軸に横軸を通し、変革する」DX推進体制

味の素グループでは、CDO(Chief Digital Officer)をリーダーとした DX 推進委員会(経営会議の下部機構)を設置し、2つの事業本部とコーポレート本部の縦の実行ラインに対して、横軸を通す形で DX を推進しています。またCIO(Chief Innovation Officer)がリーダーを務める事業モデル変革タスクフォースを設置しています。

DX推進委員会は機能別の小委員会(OE(オペレーショナル・エクセレンス)、マーケティング、SCM、R&D等、上図参照)で構成。当社において歴史的に強い縦軸の事業およびコーポレート組織から、推進委員と小委員会メンバーを選出し、各小委員会に参加してもらうことで、CEOのもと、CDO、CIOが一丸となって2つの事業本部、コーポレート本部をサポートしながら変革を進めています。

おもなデジタル技術の活用

味の素グループにおけるおもなデジタル技術の活用について、①マーケティング、②R&D、③SCM(サプライチェーンマネジメント)、④スマートファクトリー、⑤AI活用といった5つの分野について紹介します。

①マーケティング

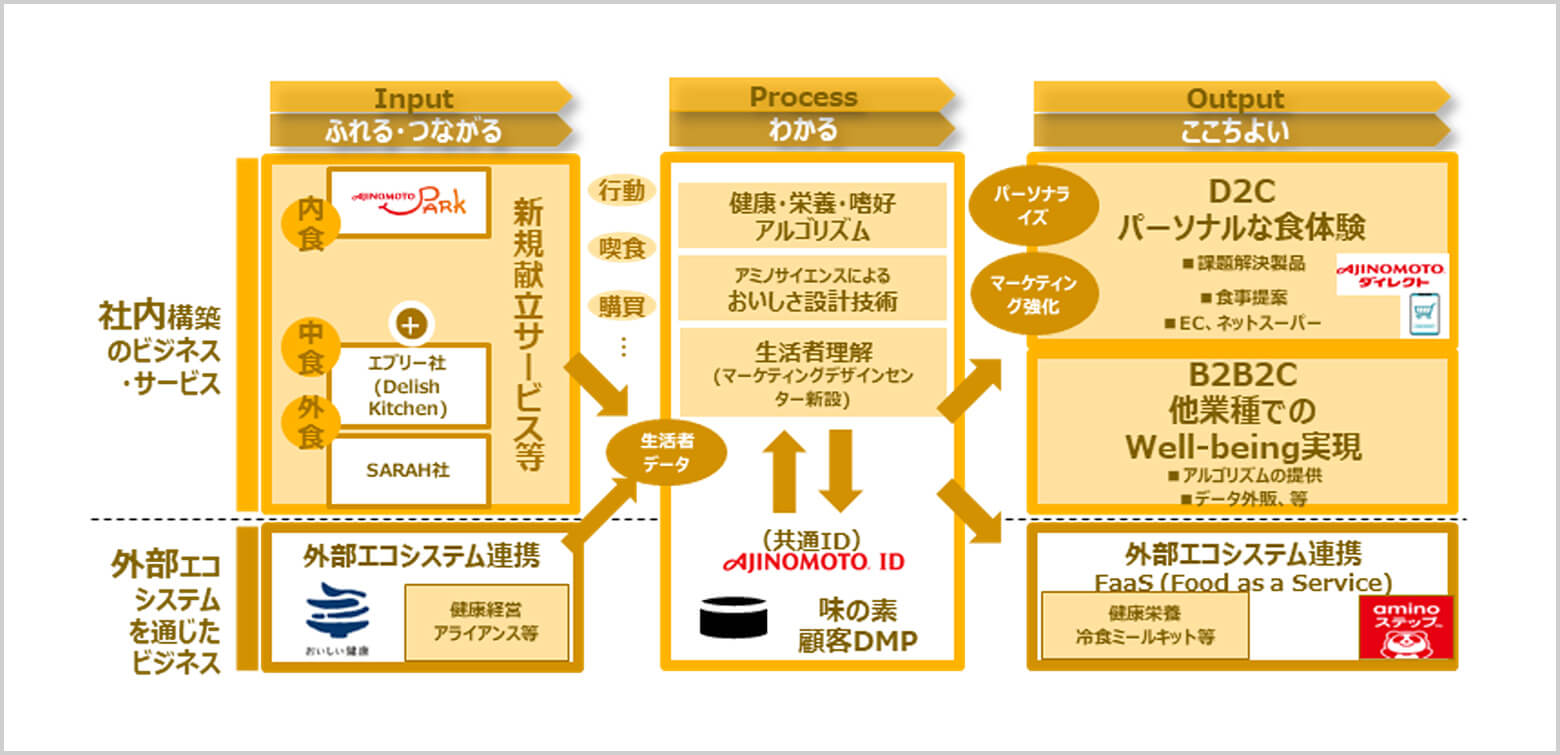

顧客視点でのパーソナライズドマーケティング

パーソナライズドマーケティングとは、顧客一人ひとりに合わせたマーケティングのことです。これまでのマスに向けた商品開発・提供ではなく、生活者の属性や行動履歴に基づき、その人に合った製品やサービスを提供していくことです。

食と健康に関する顧客の多面的な情報を多くのタッチポイントで入手し、データを集積してDMP(「Data Management Platform」の略で、インターネット上に蓄積されたマーケティングに役立つデータを一元管理するプラットフォーム)を構築します。商品、サービス、開発データを統合運用し、新しい顧客価値・顧客体験(CX)を提供します。

②R&D

スペシャリティとイノベーションの方程式

味の素グループは調味料、食品、アミノ酸、化成品、電子材料などさまざまな事業を展開していますが、スペシャリティ商品の開発や商品サービスを通じたイノベーションの考え方はモデル化されており、下記のように方程式化されます。

この方程式に従って、BIGデータを蓄積(開発DMP)、AIを応用する事によってスペシャリティ開発、イノベーション商品、サービスの開発が事業枠を超えて実現できます。

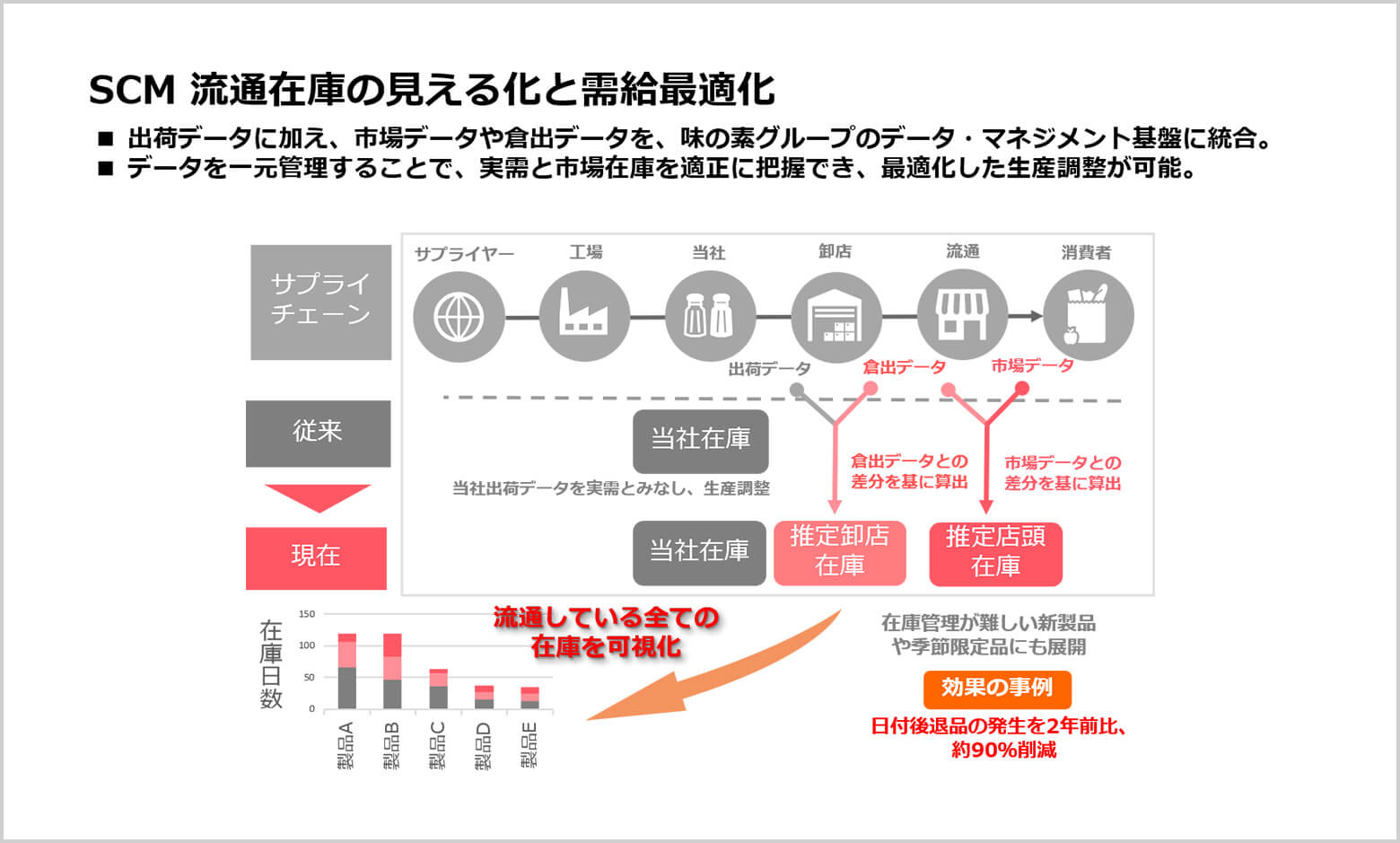

③SCM(サプライチェーンマネジメント)

スマートSCM

SCM=サプライチェーンマネジメントとは、製品の製造から販売までの一連の流れを管理すること。これは、味の素グループの経営やサプライチェーンをスマートネットワーク化することで、より効率的なエコシステム(相互に影響しながら、有機的につながること)を形成することを指します。

現状のSCMオペレーションには多くの人員と様々な情報手段(FAX、エクセルシート、メール)が存在する非常に複雑なオペレーションとなっており、結果、在庫、コスト、ESG課題が多い分野になっています。

ここをスマート化するためには、さまざまな形式のデータを読み取り蓄積するDMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)およびそこに適切なアルゴリズムを働かせて合理的な判断をするAIの導入が必須です。

このため、デジタルネイティブなエキスパートの支援を受けることが必須です。また物流の整流化などリアルなオペレーションの改善には、先行他社のノウハウを導入する事も重要です。

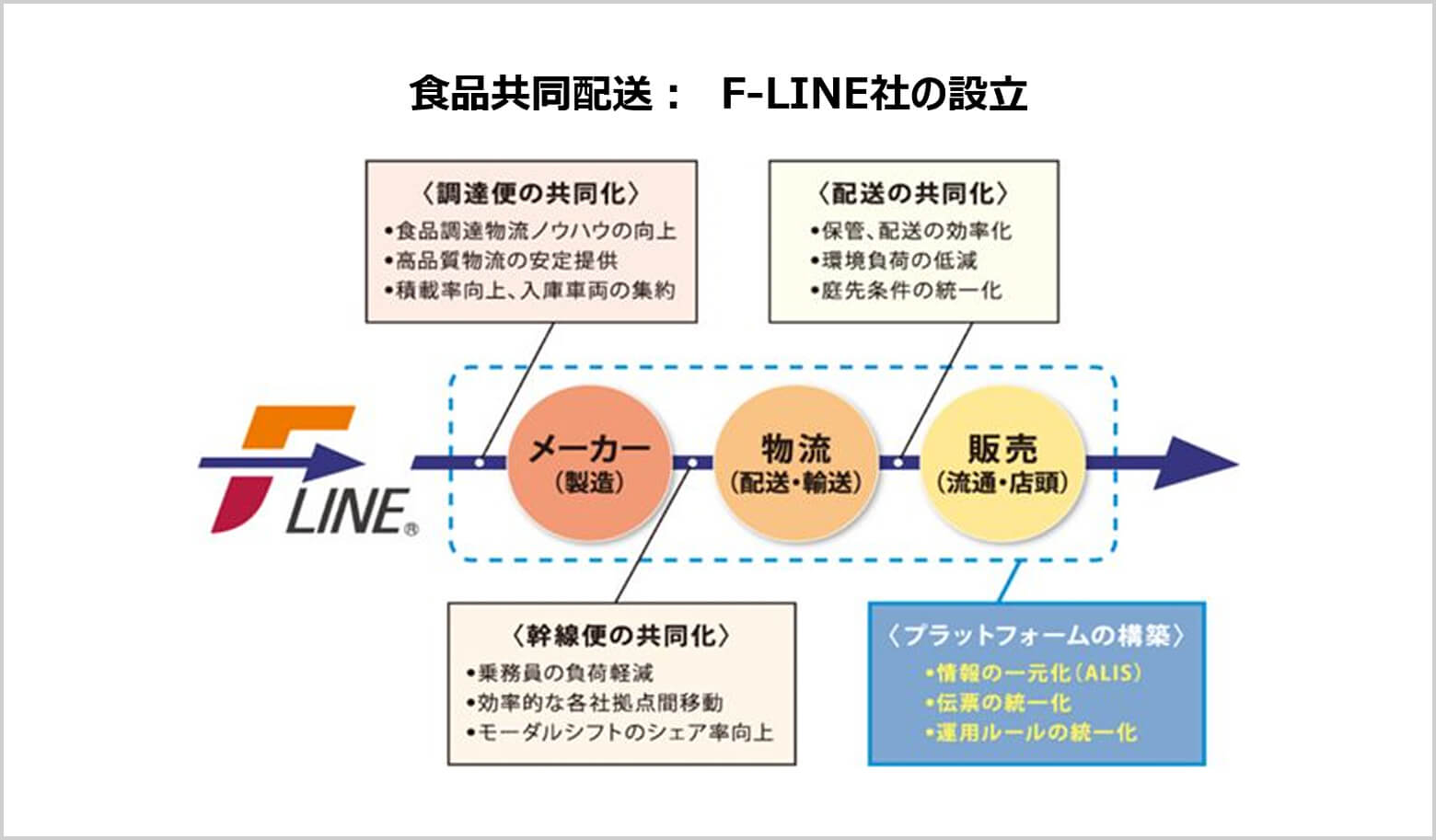

味の素グループは、企業の壁を越えた食品を共同配送するジョイントベンチャーのF-LINE(株)を設立しました。その他企業間を合理的に結び付ける物流システムを開発導入することがSCMの社会的課題の解決につながると考え、リーダーシップを発揮したいと考えています。

今後、キユーピー社など食品大手8社と卸店の物流データを連携し、ドライバーの待ち時間短縮を図ります。2025年より試験運用を開始する予定です。

④スマートファクトリー

スマートファクトリーとは、AIなどデジタル技術を活用した生産性が高く効率的な工場のことです。

工場では、ロボット・AIの積極的な導入はもちろん、調達・製造から消費者に届くまでのすべての工程において無駄をなくし、地球全体の資源や在庫の無駄をなくします。これは、手段や条件をクリアにすることで製品を効率的に生活者に届けることを目的としています。

味の素グループのスマートファクトリー構築は、M4.0 プロジェクト(マニュファクチャリング 4.0:安定化→標準化→完全自動化→SCM との結合)から始まりました。

DX では、この M4.0 をベースに、センサー、ロボット AI の導入により、これまでにない高いレベルの生産性が実現できるようになりました。事業や物流と同期しながら自己学習し、改善し続ける、高度に整流化されたスマートファクトリーの実現を目指します。

PLANTAXIS®では、工場の敷地全体をレーザースキャンしてデータ化し、設置された機械類のデータには点検履歴や取扱説明書を紐づけます。管理者は、新規機器導入やレイアウト変更を考える際も、PLANTAXIS®で表示した3Dデータ上で検討できるシステムです。

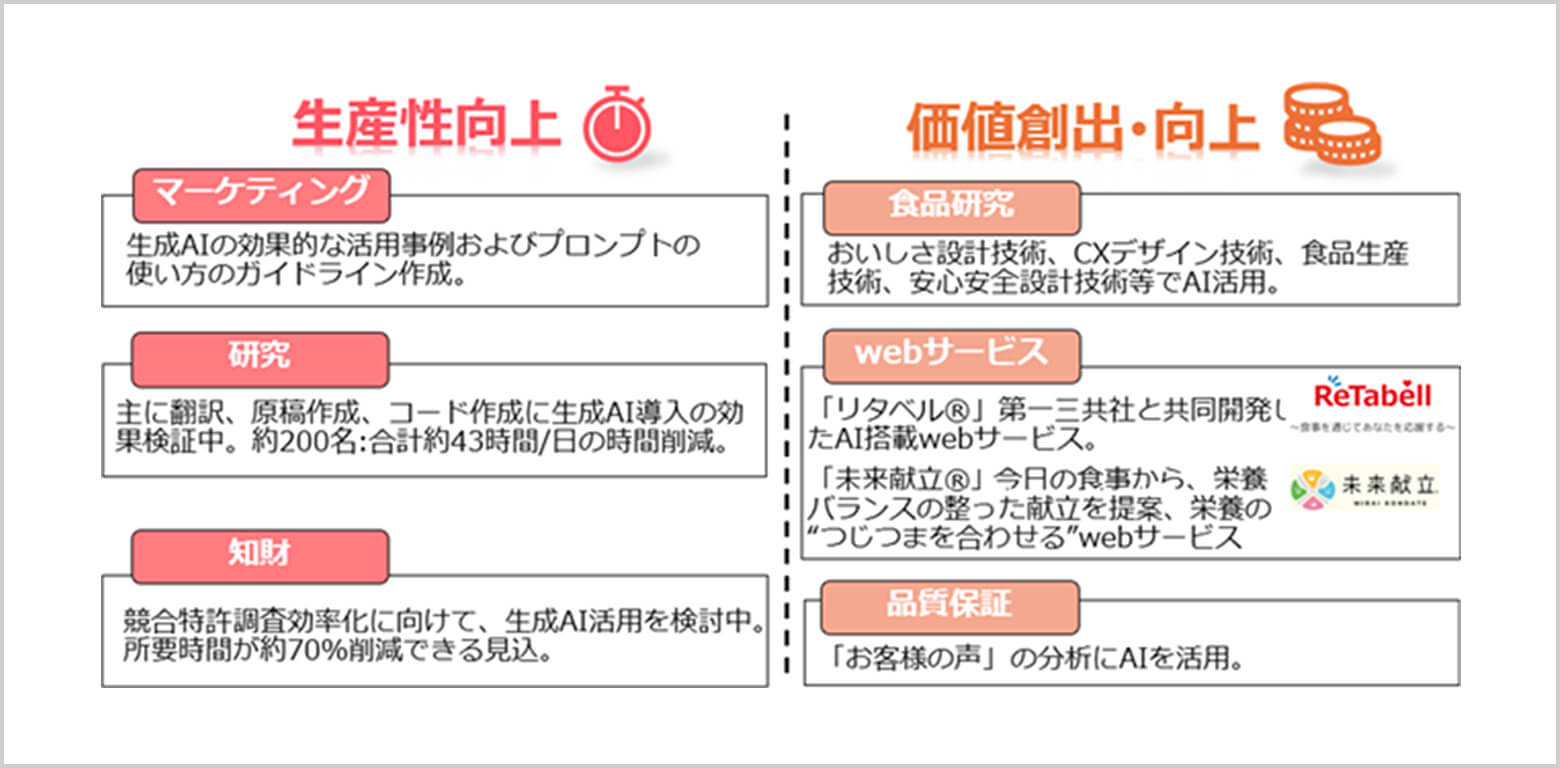

⑤AI活用

2023年(令和5年)10月より味の素社専用生成AIツールである「AJI AI Chat」を味の素社の全従業員に導入、RAGなどの機能を強化しつつ利用促進を図っています。

※RAGとは、Retrieval-Augmented Generationの略で、検索エンジンと生成AIを組み合わせた新しい技術です。検索拡張生成ともいいます。

また2024年(令和6年)4月よりDX推進委員会の中に、「AI小委員会」を設置。技術および活用情報を収集、社内利活用の可視化とベンチマーク等による効率的な横展開およびセキュリティ判断と利活用の方針決定を行っています。

社内ではさまざまなAI活用は進んでいますが、さらに活用を促進するべく、利用すると価値が向上する営業部門との取り組み強化や、経営者自身が率先して活用するために若手が経営メンバーにAI活用を伝授(リバースメンタリング)しています。

DX3.0からDX4.0へ~新事業創出事例をみる

味の素グループの「無形資産」であるテクノロジーと研究開発力を最大限活用し、スマートR&Dによりデジタル技術をフル活用・進化させ、さまざまな事業における製品・サービスの開発を加速・高度化しています。

そして、さらにこれらを統合し、顧客やパートナー企業との共創プラットフォームを構築することで、DX3.0である「新事業モデルの創出や事業モデル変革」を実現し、ASVの実現を通じて世界の人々のより良い生活に貢献します。

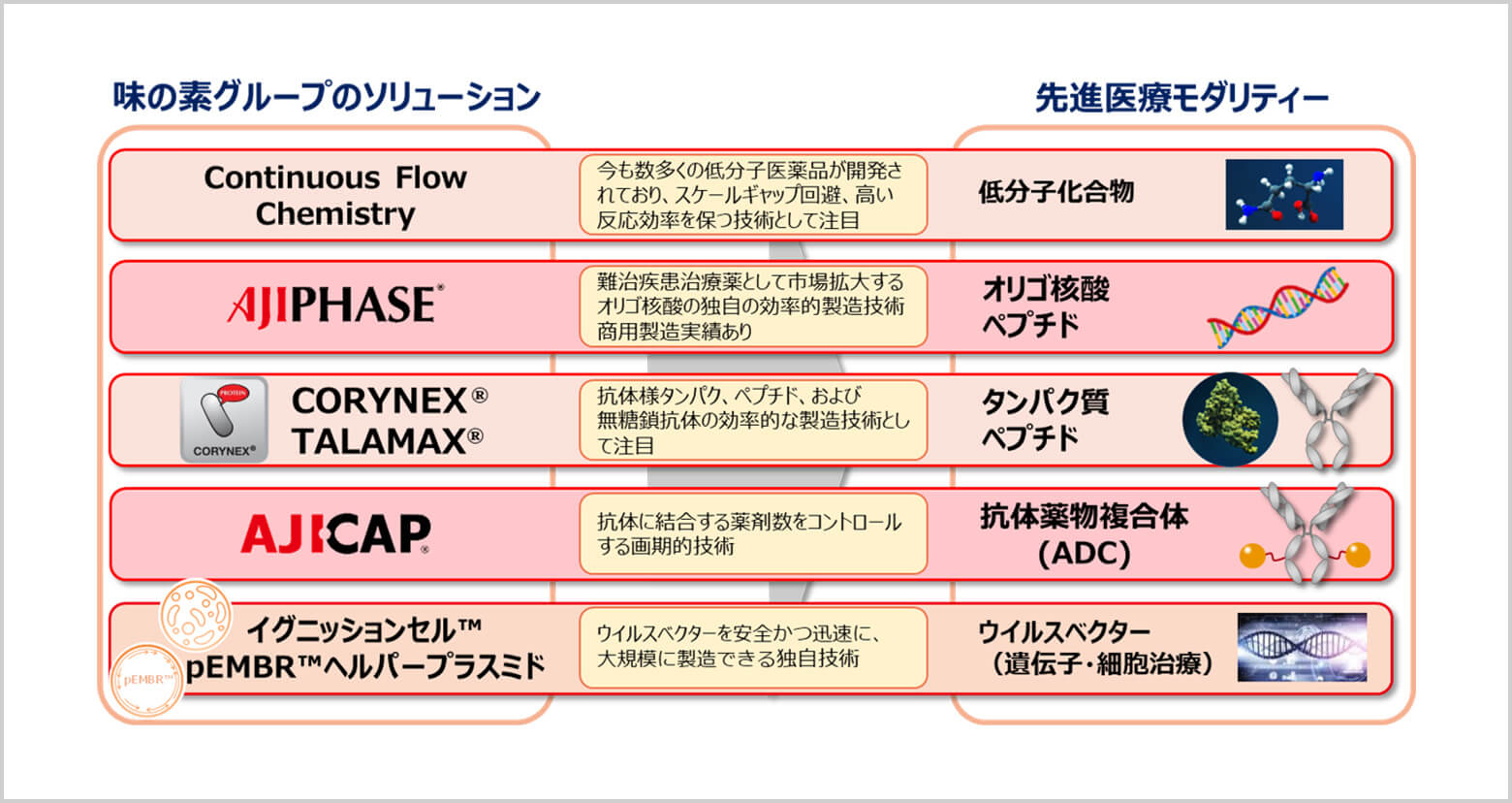

事例1:革新的な製薬CDMO(開発受託製造)サービス

CDMOとは、Contract Development and Manufacturing Organizationの略で「医薬品開発製造受託機関」と訳されます。CDMOは、製薬会社に対して、医薬品の開発から製造までのすべてのプロセスを一貫してサポートする戦略的パートナーです。

顧客サービス、高度な受託製造などすべての側面で味の素グループの特徴を活かした革新的な製薬CDMO(開発受託製造)サービス事業モデルを構築することで、食と健康の課題解決に貢献します。

アンメット・メディカル・ニーズ(治療法が見つかっていない疾患に対する医療ニーズ)を満たすために医薬品は新たな効能、性能が追求される時代となり、これに応えうる先端医療モダリティの開発には高度なテクノロジーとそれらの組み合わせが求められます。

味の素グループならではのバイオ、化学などの技術に立脚したソリューションにより、核酸医薬、ペプチド医薬、タンパク医薬、抗体医薬複合体などの先端医薬モダリティによる新たな治療法・薬の実現に貢献します。

また、新たにウイルスベクターに関わる技術・ソリューションが加わり、近年注目されている遺伝子治療や細胞治療の領域を切り拓いていきます。

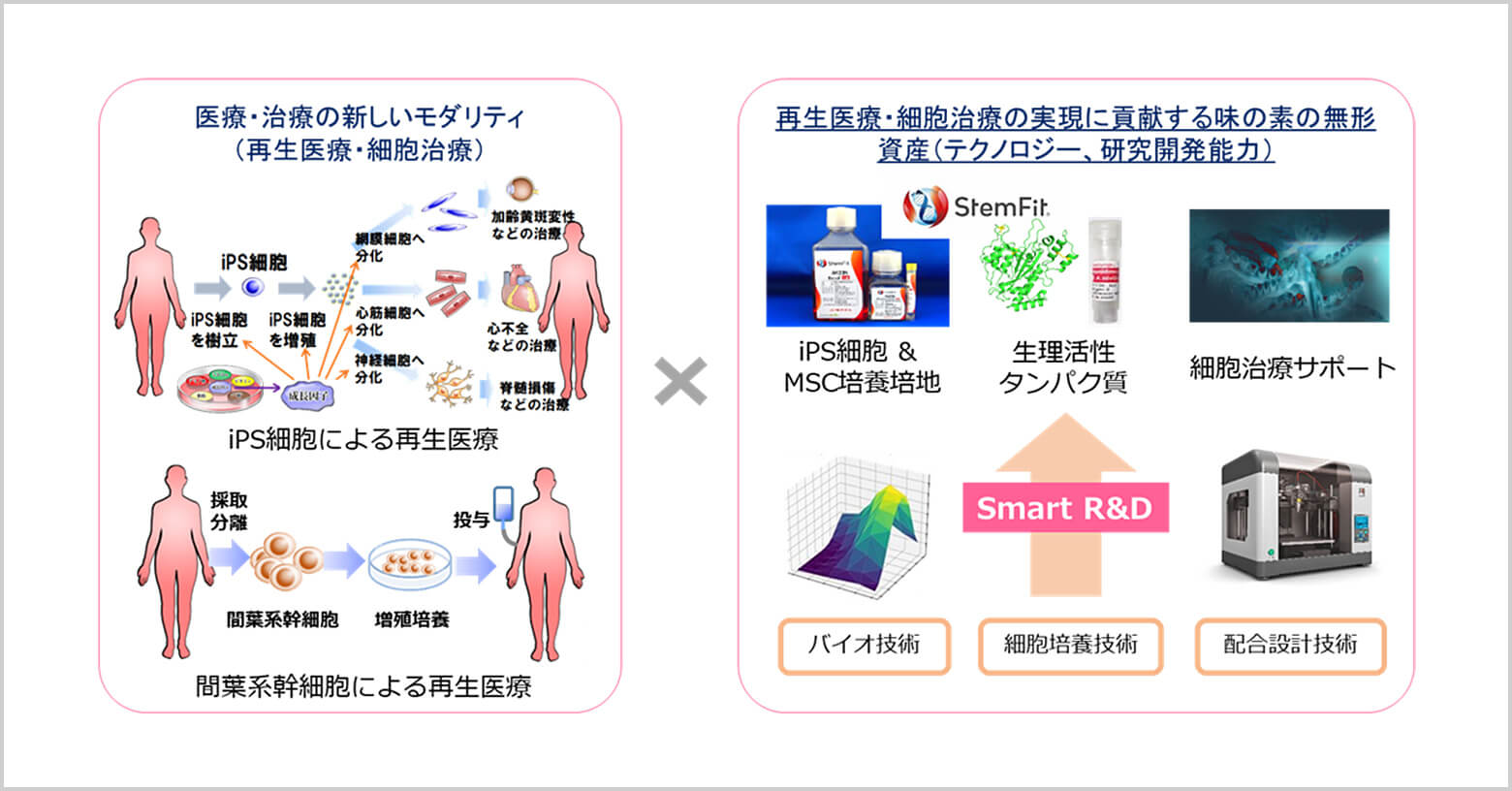

事例2:再生医療・細胞治療へのトータルソリューションサービス

味の素グループが持つバイオ技術、配合設計技術、細胞培養技術といった無形資産を最大限活用し、再生医療、細胞治療といった医療・治療の新しいモダリティの実現に貢献します。

高品質な生理活性タンパク質の提供、高機能な細胞培養培地、細胞治療サポートなどによるトータルソリューションサービスをDX3.0として統合することにより実現し、食と健康の課題解決に貢献します。

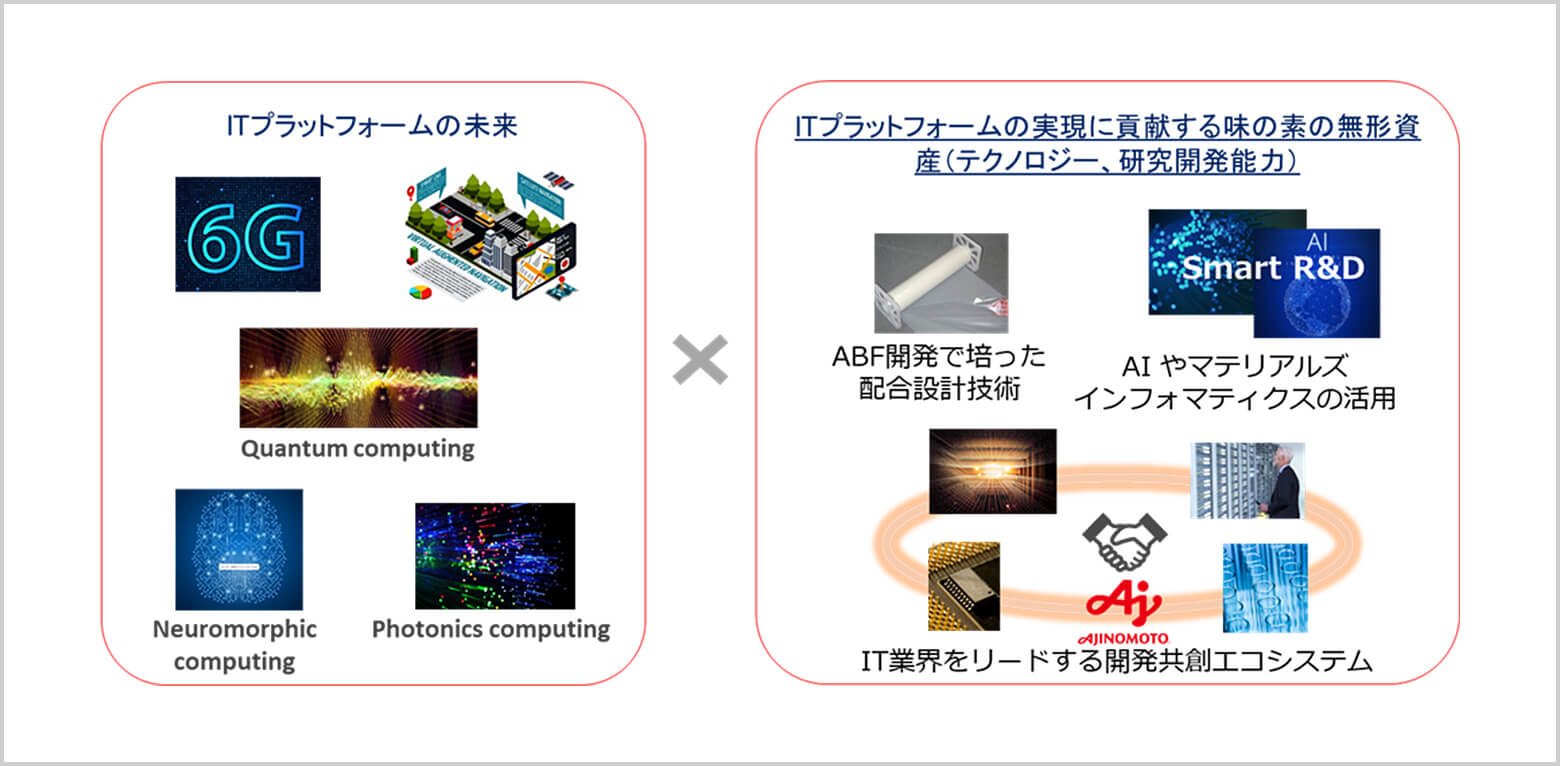

事例3:最先端ITプラットフォームの実現に貢献する電子材料開発

味の素グループの無形資産である化合物デザイン、化学合成、配合といった無形資産を最大限活用し、最先端、そして未来のITプラットフォームの実現に貢献します。

味の素ビルドアップフィルム®(ABF)開発で培った圧倒的な競争力を持つ配合設計技術をベースに、さらにAIやマテリアルズインフォマティクスといったデジタル技術をフル活用し、開発を圧倒的に加速、高度化するとともに、IT業界をリードする開発共創エコシステムを構築してDX3.0を実現することで最先端のITプラットフォームに欠くことのできないコア電子材料を開発し、全世界の人々の豊かな生活に貢献します。

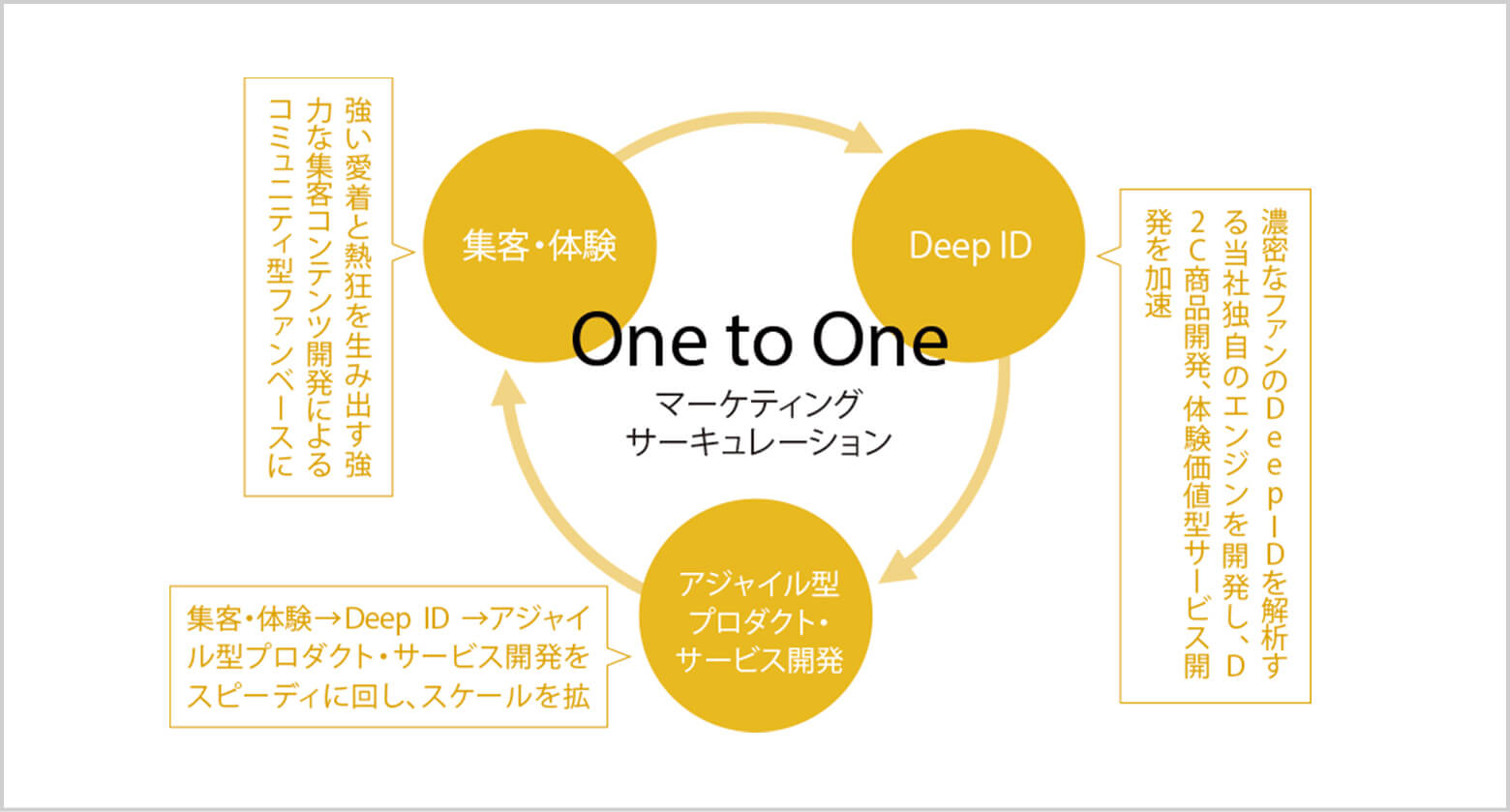

事例4:新たな価値創出とコミュニケーション革新に挑戦するマーケティングデザインセンター

2023年(令和5年)4月に味の素グループ内に設立されたマーケティングデザインセンター(MDC)には「マーケティング開発部」と「コミュニケーションデザイン部」の2つの部門があり、マーケティング開発部では味の素グループ流のマーケティングモデルを高度化し、世の中のビッグデータからお客さまのインサイトを解析、製品開発やコミュニケーション戦略につなげていきます。

コミュニケーションデザイン部では、これまで散在していた対生活者向けコミュニケーション部門を一元化するとともに戦略PR部門を新設。PESO(Paid Media、Earned Media、Shared Media、Owned Media)モデルを推進し、お客様とのコンタクトポイントを一元的に設計しワンストップで実施していきます。

また、2024年(令和6年)4月からD2C(Direct to Consumer)事業部を新設したことで、MDCはサービスセンターだけでなくプロフィットセンターとしての機能を持つ組織となっています。

MDCでは、事業部の製品開発を高度化するための支援を革新し、製品開発の初期段階からマーケティングのプロフェッショナルが伴走する事業部パートナー制を新たに構築しています。

すでにその成果として「Cook Do®」PREMIUM 極 麻辣麻婆豆腐用等のヒット商品が生まれています。コミュニケーション戦略も進化しており、これまで注目度の低かったオイスターソースについて製品のリポジショニングと品質改善を行うと同時に、PESOモデルを活用。

地方紙での「レタス保存用新聞」という広告を起点に、新聞でレタスを包むと長く保存できることのTVニュースでの取り上げやSNS拡散を誘発。タイミングを合わせTVCMも展開し、トップシェアを獲得するという高度な手法で成果を生んでいます。

事例5:バランス栄養を提供する冷凍ミール「あえて、®」の設計価値

日本人の平均寿命は緩やかに延びていますが、ただ長生きするのではなく、いかに健康な状態を長く保つかということが重要です。日々の食事が生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばす鍵であることは疑いようもありません。

味の素グループは、これまでも減塩タイプ製品やたんぱく質強化製品等を提供してきましたが、これからは一食トータルでの栄養バランスと満足感を満たす「設計価値」も求められてきます。また、高血圧や肥満等の健康課題を抱えている人たちのニーズに対応するには、ラージマスを対象に販売するのではなく、本当にニーズを持っているスモールマスと接点を持ち、効率よく届けていくことが肝心です。その第一弾として2024年(令和6年)1月31日から冷凍宅配弁当「あえて、®」をD2Cで発売しました。

「あえて、®」はご飯もおかずも入っている一食完結のミールです。ANPS(味の素栄養プロファイリングシステム)を活用し、たんぱく質や野菜、食塩の含有量に配慮した栄養バランスの良い食事が開発されています。さらに味の素グループが誇る「おいしさ設計技術®」が活かされ、画期的なおいしさを実現しました。

バラエティに富んだ混ぜご飯におかずを組み合わせた24種のラインアップで発売6か月が経過し、当初の売上計画を上回るスタートとなりました。D2Cを活かしてお客様とダイレクトにコミュニケーションをとることで朝食用ミールへの応用や、さらにお客様の嗜好にパーソナライズする等、スピーディーにサービスを進化させていきたいと考えています。

事例6:FaaS構想に基づいたプラットフォームの構築

FaaSとはFood as a Serviceの略で、減塩や低カロリー、たんぱく質強化食品などを単品で提供するだけでなく、食事全体の栄養バランスにコミットし、さらには健康診断データも組み合わせた食と健康のソリューションサービスを提供し事業化していくという戦略です。

事例5の「あえて、®」は、FaaS構想の重要な最初の一手です。生活習慣病患者やその予備群、忙しくて自分の健康管理に時間が取れない子育て世代や働き盛りの人たちは、健康診断で数値異常が出ても、どのように生活を改善すれば良いのか悩まれていると思います。

そんな方々には、味の素グループが開発したアルゴリズムによる食生活の診断を通してバランスの良い食生活とのギャップを認識し、健康ニーズや嗜好に合わせた献立を提供するレシピサイトを活用していただきます。

また料理をする時間のない時には冷凍ミール「あえて、®」を購入いただき、それでも足りない分はスープやサプリなどの補助食品を組み合わせて個人の健康ニーズに合わせた栄養を補充いただきます。そして体重や血糖値、アミノインデックス®などの測定によってその効果を検証し、食事と健康状態に関するデータを蓄積していくことを目指しています。

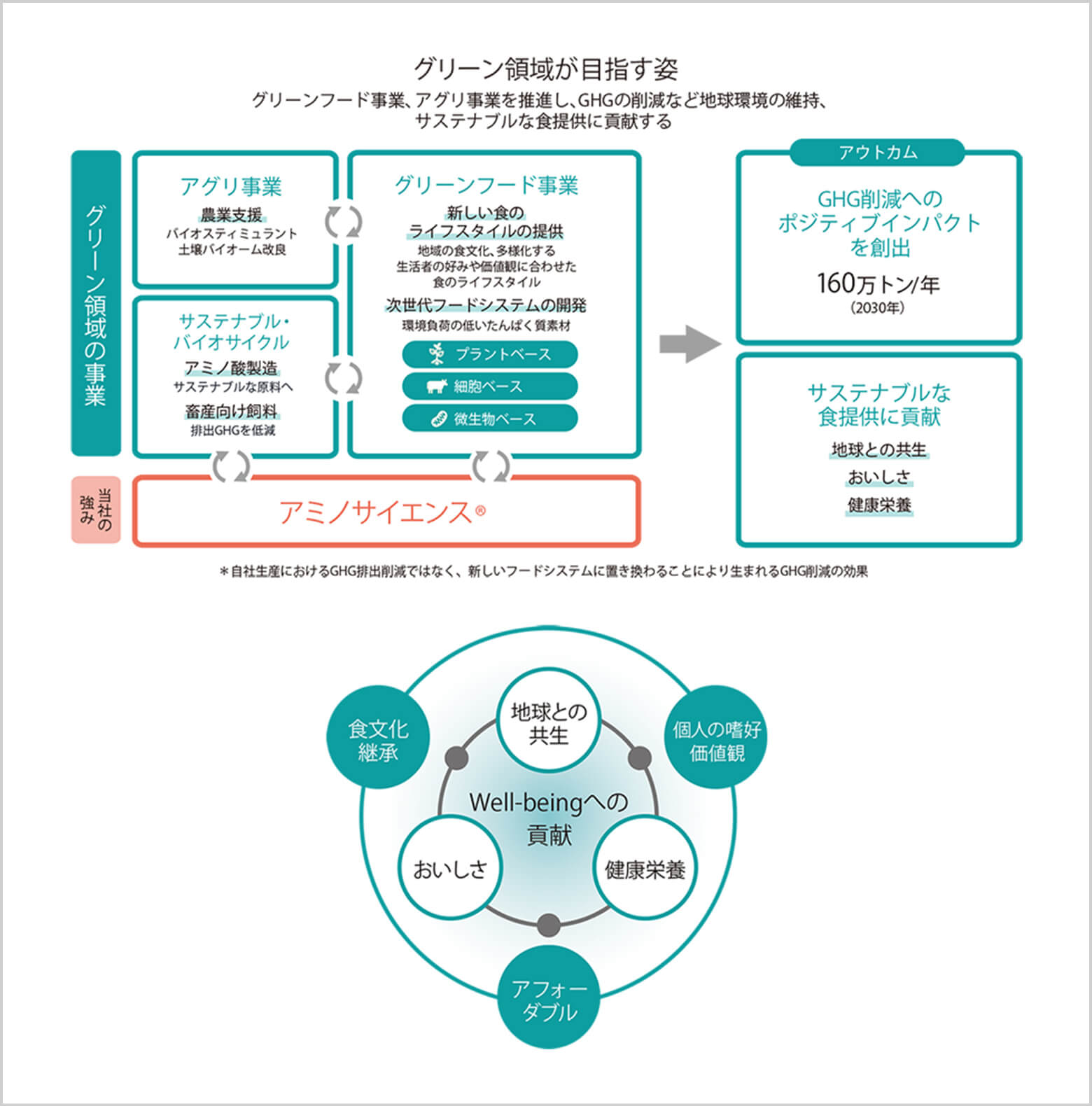

事例7:サステナブルな次世代フードシステムの構築

味の素グループは強みであるアミノサイエンス®を活かし、グリーンフード事業、アグリ事業を推進し、地球環境の維持(GHG:温室効果ガスの削減等)、サステナブルな食提供に貢献していきたいと考えています。

グリーンフード事業では地域の食文化、多様化する生活者の好みや価値観に合わせた新しい食のライフスタイルの実現を目指し、環境負荷に配慮したたんぱく質素材など、次世代フードシステムの開発を進め、地球との共生、おいしさ、健康栄養面等にすぐれたサステナブルな食提供に貢献していきます。

アグリ事業ではバイオスティミュラント*⁵や土壌バイオーム*⁶を通じた農業支援を行っていきます。さらにアミノ酸製造や畜産向け飼料のサステナブル・バイオサイクルを併せて、2030年に向けて自社削減を除くポジティブインパクトとしてGHG160万トン/年の削減を目指します。当社の強みであるバリューチェーンの要所で事業を展開し、食文化の継承、新しい食べ方、個人の嗜好・ライフスタイルに合わせた食の追求を通じて社会的価値、生活者価値を創出していきます。

さらにDXを推進し、「社会変革」をリードする存在に

ここまで、味の素社と味の素グループが取り組むDXを見てきました。

「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」というパーパスを実現するために、デジタル技術の力と会社の業務や組織の抜本的な見直しの両輪で進めるDXで実現する、という壮大な構想です。

味の素グループはさらなる新しいアイデアや取り組みに挑んでいきます。

味の素ストーリーでは、味の素グループが変革していく様子や成果、事例をご紹介していきます。味の素グループが拓く新しい未来に、今後ともご注目ください。

味の素社が「DX銘柄2025」に選定!

2025年(令和7年)4月11日、経済産業省が東京証券取引所や情報処理推進機構と共同で選定する「DX銘柄2025」31社を発表、味の素社も「DX銘柄2025」として選定されました。

「DX銘柄2025」は、東京証券取引所に上場している企業のうち、企業価値の向上につながるDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための仕組みを社内に構築し、すぐれたデジタル活用の実績が表れている企業を選定するものです。

「味の素社のDX徹底解説 第1弾」はこちらです。

2025年4月の情報をもとに掲載しています。

<用語解説>

※1:コレクティブインパクト

コレクティブインパクト(Collective Impact)とは、立場の異なる組織(行政、企業、NPO、財団、有志団体など)が、組織の壁を越え互いの強みを出し合い社会的課題の解決を目指すアプローチです。

※2:オペレーショナル・エクセレンス(OE)

オペレーショナル・エクセレンス(Operational Excellence)とは、管理・運用などのオペレーション業務の効率化、品質の改善、スピードアップをはかることで、その企業独自の優位性を構築することです。

※3:エコシステム

エコシステム(ecosystem)は、本来「生態系」という意味の言葉です。すべての生き物は、お互いを利用し合う「食物連鎖」の輪でつながっています。それと同様に、ビジネスにおいても、味の素社のようなメーカー、原材料を供給する一次生産者、流通を担当する商社や運輸会社、そして実際に商品を利用する生活者まで、それぞれが有機的につながった関係にある、ということを意味しています。

※4:バリューチェーン

バリューチェーン(Value Chain)とは、原材料の調達から、製造、流通、販売といった各プロセスにおいて生み出される価値を、連鎖する一連の流れとして捉える考え方です。これは、それぞれにおいてどのような価値が付与されているかを可視化し、それらの価値の最大化を図るためのものです。

※5:バイオスティミュラント

バイオスティミュラントとは、植物あるいは土壌に処理し、より良い生理状態を植物体にもたらすさまざまな物質や微生物、あるいはそれらの混在する農業資材です。

※6:バイオーム

バイオームとは、特定の地域に生息する植物の構成や樹林の種類、生息密度などによって決定される生物群系のことです。