日々不安はありつつも、「何をどこまで備えればいいかわからない」と感じている方は多いのではないでしょうか。実際のところ、あらゆる場面を想定して備えるのは、ハードルが高いものです。

そんな今、注目されているのが「フェーズフリー」という考え方です。

これは、日常と非常時の垣根をなくし、普段の暮らしの中に“もしも”の備えを組み込んでおくという、「備えない防災」のスタイル。

じつは「備えない」ことが、無理なく続けやすい、現実的な「備え方」なんだそうです。

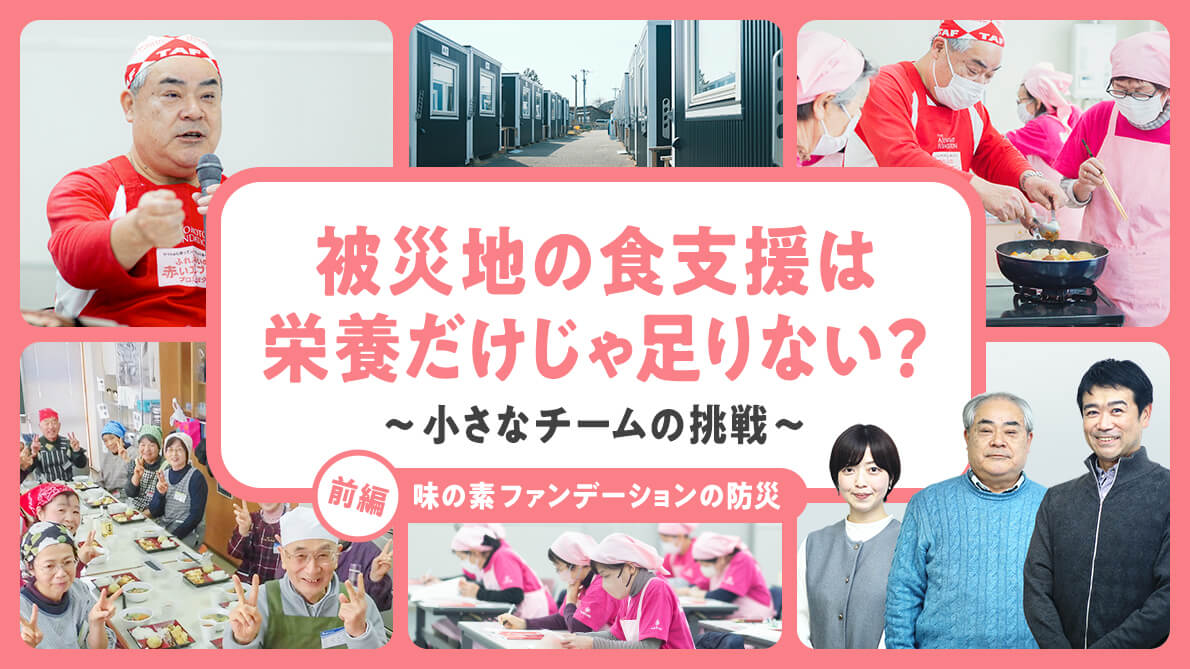

<前編>では、食を通じた防災・復興支援に取り組む公益財団法人 味の素ファンデーション※のこれまでの活動と、そこから見えてきた気づきや学びをご紹介しました。

こちらの<後編>では、より実践的な「フェーズフリー」の考え方や、すぐに始められる「備えない防災」の具体的な方法を、実際に活動を続ける3人のメンバーに伺いました。

※味の素グループは、公益財団法人 味の素ファンデーションを寄付などにより、支援しています。

ストックだけで本当に安心? 見落とされがちな非常食の落とし穴

「非常食」と聞いて、どんなものを思い浮かべますか?

缶詰、レトルト食品、インスタント麺、乾パン―――。「とりあえず長期保存できるものを多めにストックしておけば安心」と思っている方も多いかもしれません。

もちろん、それらは大切な備えですが、じつは非常食には欠けがちな視点があります。

それが「栄養バランス」です。

災害時の避難所では、おにぎりや菓子パン、カップ麺といった炭水化物中心の食事が続くことがあります。野菜やたんぱく質は不足しがちになる一方で、塩分や脂質を摂りすぎてしまうという悪循環に。そうした食生活が長引くと、体調を崩すだけでなく、災害関連死につながるリスクも高まります。

震災直後は、"命を守る"ことが最優先となり、食の質や栄養バランスにまで手が回らないのが現実です。しかも、こうした課題をすべて行政に委ねるのは難しく、支援体制にも限界があります。

だからこそ、私たち一人ひとりが、普段の暮らしの中で"無理のない備え"を意識しておくことが、いざという時の支えになるのです。

フェーズフリーってなに?

私たちも、いつ被災者になるかわかりません。だからこそ、普段から備えを意識している方も多いと思います。

味の素ファンデーションでは、被災地での支援活動を通じて、備えをもっと身近なものにする「フェーズフリー」を提案しています。

フェーズフリーとは、日常と非常時の"フェーズ"を区別せず、普段使っている商品やサービスを災害時にもそのまま利用できるようにする、新しい防災の考え方です。

フェーズは「日常時と非常時の区切り」、フリーは「なくす」という意味。

つまり、いつもの暮らしの中にあるものを、災害時にも役立てようという発想です。

この考え方は、2014年(平成26年)、防災の専門家・佐藤唯行氏(フェーズフリー協会代表理事)によって提唱されました。今では企業の商品開発にも広く取り入れられ、普段使いしやすいデザインや機能性を持ちながら、災害時にも頼れるフェーズフリーな商品が次々と登場しています。

さらに近年、フェーズフリーの考え方は建築や教育、地域づくりなど幅広い分野に広がり、「防災を特別なことにしない社会づくり」の鍵として注目を集めています。

※味の素ファンデーションはフェーズフリーアクションパートナーです。

命をつなぐ食事がリスクに? 被災地で深刻化する"炭水化物まみれ"問題

ここからは、味の素ファンデーションの原裕樹さん、山田幹夫さん、三浦優佳さんの3人に、被災地での支援活動で見えてきた食の課題、そして「フェーズフリー」についてお話を伺っていきましょう。

原 裕樹 氏

公益財団法人

味の素ファンデーション

事務局長・防災士

防災・復興支援活動における全体統括を担当

山田 幹夫 氏

公益財団法人

味の素ファンデーション

シニアアドバイザー

防災・復興支援事業の参加型料理教室にて講師を担当

三浦 優佳 氏

公益財団法人

味の素ファンデーション

栄養士

日本栄養士会災害支援チーム

(JDA-DAT)

フェーズフリーなレシピ開発や食育コンテンツづくりを担当

ーーー被災地で支援活動を続ける中で、見えてきた食の課題について教えてください。

原

原

一番大きいのは、「炭水化物まみれ問題」ですね。東北や能登の避難所でもそうでしたが、朝は菓子パン、昼はカップ麺、夜は揚げ物中心のお弁当......といった偏った食事が続いてしまう。それが、体調の悪化や災害関連死のリスクを高める要因にもなるんです。

原

原

支援が届くところと届かないところの差も深刻です。町役場の前には物資が山積みなのに、少し離れた指定外の自主避難所には何も届いていない、ということが実際に起きていました。また、保健所の栄養士さんの声が行政の危機管理部門までなかなか届かなかったり、担当者の異動によって行政栄養士と危機管理部門で築いてきた関係性も継続されにくいので、災害時のスムーズな連携が難しい状況にあるんです。

ーーー行政の支援体制にも、限界があるということでしょうか?

山田

山田

支援を取りまとめる行政の職員さんも被災者で、支援どころではない方も多いですし、そもそも人手も予算も足りていません。栄養面まで手が回らないのは、構造的な問題なんです。

ーーー災害時は「行政が助けてくれるだろう」と思いがちですが、現実はそう甘くないんですね......。

原

原

そもそも支援の仕組み自体に限界があるからこそ、公助だけに頼るのではなく、自助・共助の視点が重要なんですよ。

子ども、高齢者、アレルギー......多様な食のニーズをどう守る?

ーーー避難所に行けない人や、行かない人への支援はどうなっていますか?

三浦

三浦

食物アレルギーのある方や小さなお子さんがいるご家庭では、食事や環境の不安から避難所を利用せず、自宅での避難を選ぶこともあります。そうした「在宅避難者」は、周囲から見えにくく、支援が届きにくいのが現状です。

三浦

三浦

支援物資にも課題があります。配られるお弁当や炊き出しに、アレルギーのある人が食べられない食材が入っていても表示がないことがあり、避難所の張りつめた雰囲気の中では、なかなか声を上げにくいこともあるそうです。

原

原

炊き出しを提供する側が、アレルギーに関する知識が十分でないこともあります。せめて使った食材の情報や調味料の原材料表示を、見やすい場所に掲示するだけでも、判断材料になりますよね。

三浦

三浦

食物アレルギーは命に関わる問題なので、支援する立場の人だけでなく、日常の中で関わるすべての人が知っておくことが、安心できる避難や暮らしにつながっていきます。

ーーー子どもや高齢者への配慮も欠かせませんね。

三浦

三浦

子どもも「食べるものがあれば安心」とは限りません。 過去の被災地では、避難所で菓子パンやお菓子を自由に食べられる環境が、子どもにとってはうれしい反面、虫歯や栄養の偏りによる肥満傾向など健康面で心配なことも起きていました。 食べる内容がかたよってしまうと、心身の健康にも影響が出てしまうことがあるんです。

原

原

高齢者はとくに、仮設住宅での孤立が深刻です。一人暮らしの男性は、引きこもりやアルコール依存などになるケースも多い。食生活の乱れが、フレイル(虚弱)を進行させることもあります。

山田

山田

食は、命を守るだけでなく、人と人をつなぐ手段でもあるんですよね。炊き出しはとてもありがたいものですが、多くはその場限りで終わってしまう。震災で失われた地域コミュニティを再生していくためには、継続的な支援の仕組みが欠かせません。

原

原

私たち味の素ファンデーションが、東北3県で行ってきた「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」は、そうした継続的な支援の一つです。地域の方々と一緒に料理して、食べて、笑い合って過ごす。その時間そのものが、心のケアにつながっていました。

山田

山田

食を通じて自然とコミュニケーションが生まれ、参加者の皆さんが少しずつ笑顔を取り戻していく姿が印象的でしたね。あれは、栄養改善という枠を超えた、大きな価値のある時間だったと思います。

備えは特別じゃなくていい。「フェーズフリー」でいつもの食材が災害時の味方に!

ーーー普段の食事と災害時の食事、違いはどこにありますか?

三浦

三浦

災害時の食事は、想像以上に制限が多いんです。物流が止まれば食材が届かなくなり、電気・ガス・水道といったライフラインが止まると、調理そのものが難しくなります。

水が使えなければ、手も洗えないし、食材の下処理もできない。排水ができなければ、汁物の残りも捨てられない。そんな中で求められるのは、洗い物やゴミが少なく、衛生的で安全な食事。それが、普段の食事との大きな違いですね。

ーーーでは"もしも"に向けて、どんな備えをすればいいのでしょうか?

三浦

三浦

じつは、普段の食事と災害時の食事をきっぱり分けなくてもいいんです。普段使っている食材の中にも、災害時に役立つものはたくさんあります。大事なのは「ライフラインが止まっても食べられるかな?」という視点で、いつもの食材を見直しておくこと。知識さえあれば、家にあるものを無駄なく使えるようになり、選択肢もぐっと広がります。

山田

山田

この"日常と災害時を分けない"という考え方が、フェーズフリーなんです。備えるというと、特別な非常食を買わなきゃと思いがちですが、いつもの食事をそのまま災害時にも活用できるようにしておく。それが、いちばん自然で現実的な備えなんです。

ーーーまさに、「備えない防災」ですね。

山田

山田

そうです。缶詰や乾物など、備蓄しやすい食材を普段から取り入れて、"食べ慣れておく"ことが大切なんですよ。

「推し探し」から始める、備えないという新習慣

ーーー「備えない防災」は、どんなことから始めればいいのでしょうか?

三浦

三浦

まずは「自分の好きなものを備えること」です。缶詰やレトルト、乾物、冷凍食品など、保存しておける食品の中で、「これなら普段から食べたい」と思える"推し食品"を見つけておくんです。私自身、以前は大豆の水煮缶が苦手だったんですが、サラダやスープに使ってみたら、すごくおいしくて。それ以来、フェーズフリーな食品を探すのが楽しくなりました。買い物ついでに、お気に入りを見つける感覚で、気軽に始めてもらいたいですね。

ーーーでも、いざ"料理"に取り入れるとなると、少しハードルが高そうです。

三浦

三浦

"ちゃんとした料理"じゃなくて大丈夫です。たんぱく質が足りないなと思ったら、お肉や魚系の缶詰を、野菜が少ないと感じたら、冷凍ブロッコリーや切り干し大根を使った簡単な副菜を添えてみる。そんな"ちょい足し"でも、栄養バランスは十分整います。

三浦

三浦

東日本大震災の時も、「冷凍食品がすごく役立った」という声がありました。とくに冷凍野菜はとても便利なので、ぜひ普段から取り入れて、自分らしい備えを楽しんでみてください。

ーーーそう聞くと、災害食のイメージが変わりますね。

三浦

三浦

それはうれしいです。乾物も、優秀な食材なんですよ。私は普段から海苔をスープやお好み焼きに入れて使っていますし、桜エビや乾燥わかめも、ちょい足しにおすすめです。

山田

山田

乾物といえば、私のおすすめは「鮭とば」です。北海道や東北で親しまれている保存食で、お酒のおつまみとして知られていますが、汁物に入れると旨味が出て絶品なんです。

三浦

三浦

災害時は、生の肉や魚は衛生的に扱いにくいので、乾物や缶詰でたんぱく質を補う工夫が大事ですね。

忙しい日こそ活躍!フェーズフリーなレシピの底力

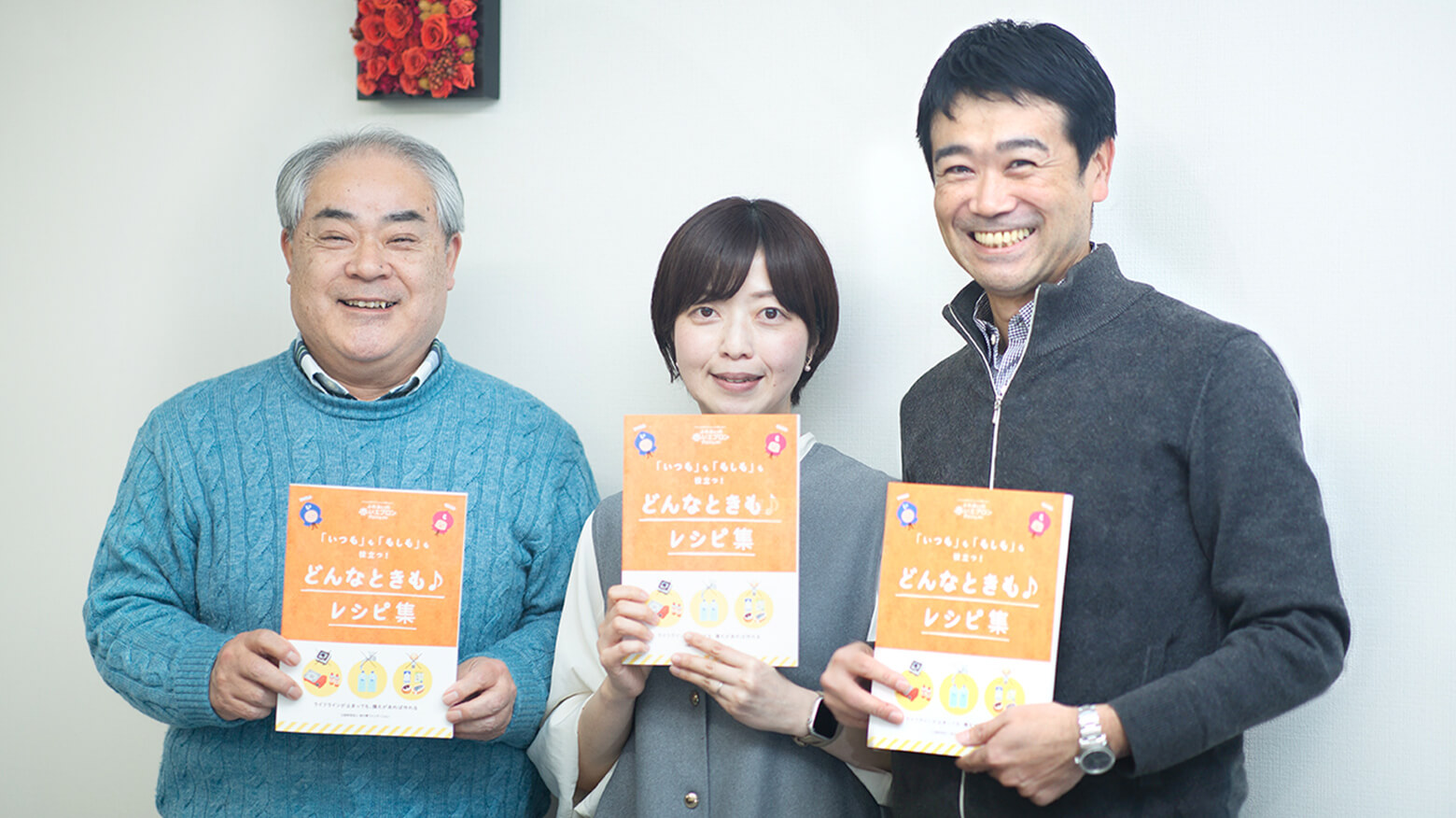

ーーー2024年(令和6年)10月に発刊された「どんなときも♪レシピ集」も、フェーズフリーの実践に役立つそうですね。

山田

山田

これは、家庭でフェーズフリーを実践してもらうための"入門書"です。災害時用としてしまい込むのではなく、日常の中で使ってこそ、もしもの時に力を発揮してくれる一冊なんです。

三浦

三浦

掲載されているレシピは、どれも手軽でおいしいだけでなく、調理道具や作り方にも普段から使える工夫が詰まっています。たとえば、ポリ袋調理は、節水しながら調理ができて、洗い物も減らせます。忙しい日こそ、取り入れてみてほしい方法です。

ーーー普段の時短メニューとしても重宝しそうですね。

三浦

三浦

まさにそうです。災害用のレシピって、見た目も味も地味になりがちですが、フェーズフリーの考え方では、おいしさ・栄養・作りやすさ、どれも妥協しません。だからこそ気分がのらない日や、手間をかけたくないときにも、このレシピが頼りになります。そして、皆さんの家庭の味にアレンジされ、"自分のレシピ"として根付いていくこと。それが、日常と非日常をつなぐフェーズフリーの理想の形だと思っています。

山田

山田

改めて話を聞くと......三浦さん、すごいですね。

三浦

三浦

えっ、急にどうしたんですか(笑)。

原

原

「世界のミウラ」ですから。

三浦

三浦

いやいや(笑)。でもじつは、2023年(令和5年)に中国で開催された「アジア栄養学会議」で、ベストポスター賞いただくことができました。 これは、東北の皆さまをはじめ、プロジェクトを支えてくださった多くの方々と積み重ねてきた歩みを、形として評価していただけたのだと感じています。

山田

山田

いよいよ世界デビューですね!

「どんなときも♪レシピ集」とは?

「どんなときも♪レシピ集」とは、"いつも"の食卓にも"もしも"にも役立つ、簡単でおいしいレシピをまとめた1冊。味の素ファンデーションが、東北の被災地で8年半にわたって開催してきた「参加型料理教室」の学びをまとめた「ありがとうレシピ集」の続編として発刊されました。「防災」という言葉をあえて使わず、日常の延長として手に取れるような温かみのあるデザインが特徴です。

誌面では、手に入りやすい食材を使用し、在宅避難時や仮設住宅のような限られた調理環境でも作りやすいレシピを厳選して掲載。食材の工夫や調理のコツはもちろん、食に関する防災豆知識なども紹介しています。

学校や地域のイベントなど、さまざまな場面で活用してもらえるよう、希望に応じて冊子の無償提供も行っています。

- 「どんなときも♪レシピ集」はこちらからPDFがダウンロードできます

「どんなときも♪レシピ集」のおすすめレシピ

おすすめレシピ① 桜エビと揚げ玉のおにぎり

おすすめレシピ② 大豆缶とツナのマリネサラダ

おすすめレシピ③ 切り干し大根とホタテ缶の一味マヨ和え

フェーズフリーが当たり前の社会を目指して

能登へと活動を広げた3人は、今どんな未来を見つめているのでしょうか。ここからは、味の素ファンデーションの展望について伺っていきます。

ーーー今後は、どのような活動を展開していく予定ですか?

原

原

今回ご紹介した「どんなときも♪レシピ集」は、家庭でフェーズフリーの実践をするための"入門書"のような一冊です。今後は、このレシピ集をより多くの人に、"実効性のある形"で届けていきたいと考えています。

原

原

そこで、単に配るのではなく、実際に活用される場を広げていこうと、現在行っている研修会のほかにも、さまざまな展開を準備しています。一つは、学校の授業で副教材として使ってもらうこと。家庭科や食育の中で、すでに活用が始まっているんですよ。

三浦

三浦

図書館に置いてもらっている地域もありますよね。教育の場から、子どもたちや保護者にも自然と広がっていくのがうれしいです。

原

原

もう一つは、防災訓練との連携です。避難経路の確認だけで終わりがちな訓練に、"食の体験"を組み合わせることで、もっと記憶に残る場にしていきたい。たとえば、訓練後に炊き出しを体験して、その場でレシピ集を配る。そんな工夫が、地域ぐるみの実践にもつながると考えています。

ーーー活用の場が広がっていますね。これまでにどれくらい配布されているのでしょうか?

原

原

発刊以来、月に約5,000部のペースで問い合わせをいただき、5万部刷ったうちの在庫も、すでに5,000部を切っています。今年は10万部の配布を目標に、さらに広げていく予定です。

ーーーすごいスピードですね!最終的な目標は?

原

原

山田さんは「100万部を早期に配布したい」と言っていて......。私は、ちょっとそれはハードルが高いかなと(笑)。

山田

山田

目標は大きく(笑)。100万部配れたら、全国の約40世帯に1冊行き渡る計算になるので、かなり大きなインパクトになります。でも、本当に大切なのは配布数ではなく、"どう伝わるか"なんですよね。

原

原

私たちが届けたいのは、個人単位というより、地域で食や防災に関わる団体や自治会、学校などです。目的を持って活用してくださるところには、何部でも無償でお届けしています。

ーーー実効性へのこだわりが伝わってきます。

山田

山田

でも私たちは、3人だけの小さなチームなので、物理的な活動範囲には限界があります。だからこそ、レシピ集を使った研修会の講師を各地で増やし、それぞれの地域で自主開催できる仕組みづくりを進めているんです。

原

原

どうすればスピーディに、確実に、全国に広げていけるのか。3人で知恵を出し合いながら試行錯誤しているところです。

三浦

三浦

この取り組みが、全国の人たちの手によって広がっていけば、「いつもの食事が備えになる」というフェーズフリーの考え方も、もっと自然に社会に根付いていくと思います。そのために、私たちができることを一つずつ積み重ねていきたいです。

山田

山田

最終的には、防災が特別なものではなく、日常に溶け込んでいく。そんな未来を目指して、これからも活動を続けていきたいですね。

フェーズフリーは、日常と災害時をつなぎ、誰もが無理なく取り組める実践的な防災術です。

普段の時短レシピや食べ慣れた食材を見直し、上手に活かす工夫をしておくことは、災害時に、自分や家族を支える力になります。

難しく考える必要はありません。まずは今日の食卓から、気負わず始められる「備えない防災」を取り入れてみませんか?

<前編>では、被災地を中心に、食を通じた防災・復興支援に取り組む公益財団法人 味の素ファンデーションのこれまでの活動をご紹介しています。

原 裕樹

公益財団法人 味の素ファンデーション 事務局長・防災士

CVS業界、外食業界の経験を経て、2007年味の素社に入社。外食、中食向けビジネスの営業、エリアマーケティングを首都圏、東北エリアで従事した後、業務用事業部にて大手フードサービス企業へのソリューション営業を実践。2023年より財団の食の力による防災支援・復興支援事業マネージャーを経て、2025年に事務局長に就任。自身の阪神大震災での被災経験と培ってきた食の現場感を活かし、食と栄養を通じた災害復興、食の防災への意識向上に貢献していきたい。

山田 幹夫

公益財団法人 味の素ファンデーション シニアアドバイザー

1980年味の素社に入社。国内営業、インドネシア駐在、人事総務、人材育成等の業務に携わり、2014年から「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」に参画。被災者支援事業で培った経験やノウハウを料理教室運営者に幅広く伝え、地域コミュニティを活性化させ、防災・減災につなげたい。

三浦 優佳

公益財団法人 味の素ファンデーション 栄養士・日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)

岩手県釜石市出身。災害時と日常の暮らしを切り離さず支える「フェーズフリー」の視点を取り入れたレシピ集の制作や、誰もが実践しやすい栄養啓発コンテンツの開発に取り組んでいる。現場の声に耳をすませながら、暮らしにすっとなじむような食の提案を、模索していきたい。

2025年7月の情報をもとに掲載しています。