そんな課題に向き合い、食を通じた防災への取り組みの推進や被災地の復興支援に取り組んでいるのが、公益財団法人 味の素ファンデーション※です。

その活動の根底にあるのが、「フェーズフリー」という考え方。これは、日常と非常時の垣根をなくし、普段の暮らしの中で無理なく「もしも」に備える、新しい防災の発想です。

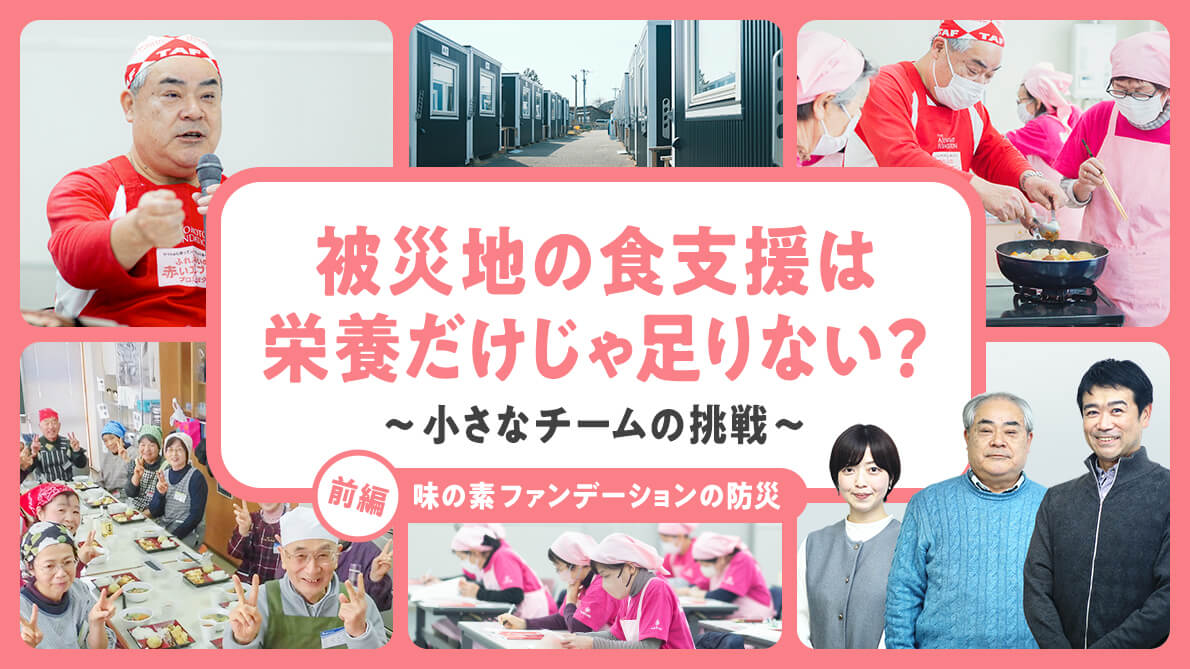

今回の記事では、支援の現場で奮闘してきた3人のメンバーにお話を伺いながら、その取り組みと「フェーズフリー」の考え方を、前後編で紹介します。

<前編>となる本記事では、東北や能登での活動を通して見えてきた気づきや学びを、<後編>では、防災をもっと身近にする「フェーズフリー」について、くわしくお伝えします。

※味の素グループは、公益財団法人 味の素ファンデーションを寄付などにより、支援しています。

原 裕樹 氏

公益財団法人

味の素ファンデーション

事務局長・防災士

防災・復興支援活動における全体統括を担当

山田 幹夫 氏

公益財団法人

味の素ファンデーション

シニアアドバイザー

防災・復興支援事業の参加型料理教室にて講師を担当

三浦 優佳 氏

公益財団法人

味の素ファンデーション

栄養士

日本栄養士会災害支援チーム

(JDA-DAT)

フェーズフリーなレシピ開発や食育コンテンツづくりを担当

被災地の声から生まれた「参加型料理教室」という支援

ーーー味の素ファンデーションは、どのような団体ですか?その取り組みについて教えてください。

原

原

味の素ファンデーションは、2017年(平成29年)に味の素社が設立した公益財団法人です。企業が単独で支援を行うと、行政との連携が難しくなることもありますが、公益法人という形をとることで、行政との連携がしやすくなる。そんな利点を活かして、「食と栄養」をテーマに国内外で活動を展開しています。4つの事業のうち、国内唯一の事業が「食の力による防災支援・復興支援事業」です。

ーーーその象徴的な取り組みが、「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」ですね。

原

原

このプロジェクトは、東日本大震災の約半年後、2011年(平成23年)10月にスタートしました。味の素社として、被災地で何ができるかを模索する中で、担当者が現地に入り、地域の方々と何度も対話を重ねる中で生まれたのが、"一緒に作って一緒に食べる"をコンセプトにした「参加型料理教室」でした。

山田

山田

私がこの活動に加わった2014年(平成26年)は、岩手・宮城・福島の3拠点体制で活動を本格化させていくタイミングでした。私は宮城県を担当し、調理器具や食材一式を載せた2トントラックで、毎日のように各地の仮設住宅を巡って料理教室を開いてきました。

岩手・福島での活動の様子

原

原

炊き出しのように"配る"のではなく、一緒に作って一緒に食べて会話をする。それこそが、震災で失われた地域コミュニティの再生につながると信じて、地道に続けてきました。

山田

山田

住民の方々と一緒に時間を過ごすことで、自然とコミュニケーションが生まれてくる。その積み重ねがとても大事なんです。

三浦

三浦

私はその料理教室で使うレシピの開発を担当してきました。岩手県出身として、地元の復興支援に関わることができたのは、本当にありがたいことでした。今は東京を拠点に全国をサポートしていますが、「地元の役に立ちたい」という思いが活動の原点です。

ーーーどれくらいの規模で活動してこられたのですか?

原

原

8年半の間に、開催回数は累計3,771回、のべ5万4434人の方々に参加いただきました。大学などの第三者機関からも「関わった人の心と体を元気にし、人と人とのつながりを育む取り組み」として高い評価をいただいています。2021年(令和3年)以降は、私たちが現場に直接入る形から、地域の団体にノウハウを提供する支援へと軸を移し、東北以外の地域にも活動の場を広げてきました。

「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」とは?

「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」は、公益財団法人 味の素ファンデーションが食生活の改善と地域コミュニティの再生を目指し、東北3県でスタートしたプロジェクトです。参加型料理教室の開催を通じて、食をきっかけにした温かなつながりを育んできました。

2021年(令和3年)以降は、料理教室を地域主体で継続できるよう、直接的な支援から、ノウハウ提供を中心とした間接的な支援にシフト。地域で活動する団体などを対象に、料理教室の運営ノウハウを伝える研修会を実施し、東北以外の地域にも活動の輪が広がっています。

日常では心身の健康づくりや地域の交流を促進し、災害時には炊き出しの実施にも応用できるよう工夫されたこの取り組みは、日常と非常時の両面で役立つフェーズフリーな実践として高く評価され、2021年(令和3年)には「PHASE FREE AWARD」の事業部門でオーディエンス賞を受賞。今後のさらなる広がりが期待されています。

-

「フェイズフリー」については後編でくわしく紹介しています。

- フェーズフリーってなに?時短レシピで叶える「備えない防災」〜味の素ファンデーションの防災(後編)

能登の地にも広がる、「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」の輪

ーーー2024年(令和6年)1月の能登半島地震後も、すぐに動き出されたそうですね。

原

原

地震直後から3月までは急性期支援として、栄養改善につながる食品とともに、東北で実施してきた料理教室での学びをまとめた「ありがとうレシピ集」も現地にお届けしました。

三浦

三浦

実際に避難所でレシピ集を囲みながら、「今日はこれを作ってみよう」と話してくださっていると聞いて、とてもうれしかったですね。

山田

山田

そして2024年(令和6年)7月からは、珠洲市や輪島市など奥能登の4市町で、食育活動を行う食生活改善推進員(食改)さんを対象に、料理教室の運営ノウハウを伝える研修会を開催してきました。

山田

山田

被災地でも継続的に「食の場」をつくっていけるよう、実践的な知恵や工夫を共有することが目的です。

原

原

とくに被害の大きかった珠洲市では、最初は会場を確保するのも難しい状況でした。それでも地元の方々の「ぜひやりたい」という声に支えられて、なんとか実現にこぎつけました。その後は、食改さんたちが仮設住宅に住む方々に向けて、自主的に料理教室を開いてくれています。

山田

山田

2025年(令和7年)6月には、私たちも珠洲市の仮設住宅を訪問して、住民の皆さんと一緒に料理をつくる予定です。この日に向けて、能登の食材を使った特別なメニューを考えているところです。ね、三浦さん。

三浦

三浦

はい。皆さんに少しでも笑顔になっていただけるようなメニューを届けたいですね。

ーーー東北で積み上げてきた実践が、こうして能登でも活かされているんですね。

原

原

このプロジェクトは、単なる食の支援にとどまらず、地域の再生を後押しする取り組みでもあります。これからもチームで力を合わせて、東北で得た学びを能登へ、そして全国へと広げていけたらと思っています。

食を目的ではなく、つながりの手段に

ーーーこれまでの活動を通じて、どんな学びや気づきがありましたか?

三浦

三浦

活動を始めた頃、プロジェクトの統括マネージャーから 「たしかに、現地では栄養の課題が深刻だけれど、これは"栄養の問題"だけではないんだよ」と声をかけられたことが今も心に残っています。

三浦

三浦

私は栄養士として、「とにかく栄養改善をなんとかしないと!」という思いでいっぱいでしたが、 それだけを一方的に伝えると、相手にとっては説教のように聞こえてしまう。だからこそ、「まずは楽しんでもらうこと」を一番に考えるようになりました。

ーーー食の支援というのは、栄養改善に限ったことではないのですね。

三浦

三浦

そうなんです。さらに、一人暮らしの高齢者や暮らしに不安を抱える子どもたち 、地域や社会とのつながりが薄れている方々など、被災地に限らず、栄養そのものの支援以上に「誰かとつながること」や「ほっとできる時間」を求めている人は少なくありません。そうした方々にも届く食の支援のあり方を模索し続けています。

山田

山田

私は長く営業畑で働いてきたので、交渉や数字との戦いが日常でした。時に厳しい言葉を受けることもありましたが、この活動に関わってからは、「来てくれてありがとう」「また来てくださいね」と、温かい言葉をたくさんかけてもらえるようになったんです。それが本当にうれしくて、心が洗われるような感覚でした。

山田

山田

そして一番の気づきは、食べることは体を支えるだけでなく、人と人を結びつける"心の栄養"にもなるということ。被災地での活動を通して、その力を何度も実感してきました。

だからこそ私も、料理教室では"教える"というより、"楽しめる場"にすることを大事にしてきたんです。押し付けがましくならないように、たまには笑いも入れながらね(笑)。

三浦

三浦

その笑いの中に、衛生管理や効率化の工夫がしっかり盛り込まれていて、バランスが絶妙なんです。

原

原

私がこの活動を通じて強く感じているのは、「食は目的ではなく、手段になり得る」ということです。たとえば、避難訓練と芋煮会などの「食」の企画をセットにすると、それだけで参加者がぐっと増える。食には、人を自然と動かす力があるんです。

三浦

三浦

本当にそう思います。栄養の話って、どうしても"説教くさく"なりがちですけど、「楽しかった」「おいしかった」という体験があると、すっと心に入っていくんです。

ーーー食べることって、とても自然なきっかけになりますね。

原

原

ええ。だからこそ、食を手段として活用することで、防災、栄養、コミュニティの再生といったテーマに、無理なく多くの人を巻き込んでいける。これからも、そんな「食の防災」を広げていきたいと思っています。

食べる支援プロジェクト(たべぷろ)とは?

「食べる支援プロジェクト(たべぷろ)」は、災害時の食と栄養の問題を解決するため、2019年(令和元年)に官学民連携のプラットフォームとして発足。栄養学者や防災研究者、専門職団体、災害支援NPO、国連機関、民間企業など、多様な立場のメンバーが集まり、味の素ファンデーションもその一員として参画しています。

【密着レポート】東北から能登へ。フェーズフリーの学びの場で見えてきたものーー石川県志賀町・料理教室研修会

3人が東北の活動で培ってきた知恵と工夫は、能登でも広がりを見せています。

2025年(令和7年)3月26日、能登半島の中央部に位置する石川県志賀町で、料理教室の運営ノウハウを伝える研修会が開かれました。会場となった志賀町文化ホールに集まったのは、地域で活動を続ける13名の食生活改善推進員、通称「食改さん」。日頃から地域住民に向けて料理教室を行っている、食の担い手たちです。

金沢から車で約1時間。海と山に囲まれた自然豊かな志賀町も、2024年(令和6年)1月の能登半島地震では震度7を観測し、甚大な被害を受けました。

今も一部の地域では仮設住宅での生活が続いており、食を通じた地域のつながりや支え合いが重要性を増しています。

(左)会場となった志賀町文化ホール。地震による地盤沈下により、メインエントランスが閉鎖されていました (右)ホールのすぐ横に並ぶ仮設住宅

今回の研修会は、東北で積み重ねた現場の知見を共有することで、参加者それぞれが、日常も非常時も役立つ「食の場づくり」のあり方を見つめ直す機会となりました。

講師を務めたのは、東北で1,000回以上の料理教室を担当してきた山田さん。座学と調理実習を交えながら、その豊富な経験に裏打ちされたノウハウが惜しみなく伝授されていきました。

「私ね、定年退職してからも働いてるんですよ。あと2年、70歳までやる予定です」

冒頭の自己紹介から会場を和ませる山田さん。ユーモアを交えた語り口の中にも、現場のリアルに根差した言葉が力強く響きます。

「料理教室って、ただ料理を教える場ではありません。包丁の扱いを誤ればケガにつながるし、肉の菌を甘く見ると命に関わることもある。だからこそ、"安全衛生"の徹底が一番大切なんです」

そう話す山田さんの言葉に、参加者の表情が自然と引き締まっていきます。

そして、もう一つのポイントが"効率化"です。限られた人員や設備の中で、いかにスムーズな教室運営ができるかも大きなテーマになります。

「料理教室って毎回条件が違うんです。会場の広さも、調理器具の数も、参加者のスキルもバラバラ。その中で、いかにその場に応じたベストを尽くすかが、運営側の腕の見せどころ」

現場経験から導かれた、安全衛生と効率化の極意

座学の中で、山田さんが繰り返し強調していたのが、「事前準備」の大切さです。

「実習が始まってから、フライパンを探してたんじゃ遅いんです。必要な調理器具や備品は、すべて事前に揃えて、用途ごとに分けて配置しておく。それだけで、実習の流れは格段にスムーズになります」

さらに、使用する食材を下処理してバットに仕分け、調味料もあらかじめ計量しておくことで、調理は切るところからすぐにスタートできます。調理前の段取りが、教室全体の流れを左右するーー。これは現場の大ベテランである山田さんだからこそ語れる、段取りの極意です。

こうした徹底ぶりは、安全衛生管理にも現れています。調理器具や食器は洗うだけでなく、煮沸または消毒を済ませ、未処理のものは使用しないのが基本。調理台の下に置かれていたザルやボウルを無意識に使ってしまう"料理教室あるある"にも注意が促されました。

「いくら見た目がキレイでも、1か月放置されたザルは信用しないこと(笑)。安全を守るには、"性善説"で動いちゃダメなんです」

肉の取り扱いについても、山田さんは力説します。

「肉を扱うときは、左手にのみゴム手袋を付け、包丁を持つ右手は素手のままにする。というのも、両手に手袋をしていると、"安心した気"になって、肉を触った後に手を洗わず、そのまま別の作業に移ってしまうことが多い。結果的に、菌が広がっていく危険性が高まるんです」

また、「肉を扱った包丁やトングの使い回しは避ける」「食材を入れたバットには必ずラップをかける」「落とした食材は迷わず廃棄する」といった、すぐに実践できる細かなポイントが次々と紹介されました。

「"3秒ルール"は、志賀町でも通用しませんからね(笑)」

そんな冗談まじりのひと言に笑いも起こりましたが、その根底には「料理教室は楽しく、でも"事故ゼロ"を目指して」という山田さんの真摯な思いがにじんでいます。

体感して学ぶ、日常にも活きる調理の工夫

この日、実習で取り上げられたのは、「ありがとうレシピ集」の3月の献立から、「しょうが香るたけのこご飯」「ごまみそ鶏じゃが」「春キャベツと桜えびのお浸し」です。季節の味わいを楽しみながら、身近な食材とおなじみの調味料で、簡単に作れるレシピです。

レシピの説明にあたって、山田さんはこんな言葉を投げかけました。

「レシピを棒読みしても、誰も聞いていません(笑)。一度、自分で作ってみてください。そうすれば、自分の言葉で説明できるようになりますから」

実際に手を動かしてこそ、伝える言葉に説得力が生まれる。そんな山田さんの持論に、参加者も深くうなずいていました。

そして、いよいよ調理実習がスタート。山田さんの掛け声に合わせて、2班に分かれた参加者たちが一斉に動き出します。今回は、1品ずつではなく、3品を同時進行で調理するスタイル。効率と衛生管理の両方を意識した、実践的な進め方です。

その一つが、「野菜の処理を先に済ませて、菌のリスクが高い肉は最後に扱う」という段取り。さらに「切った野菜は元のバットに戻して洗い物を減らす」といった細かな工夫も、随所に散りばめられていました。

効率化と衛生管理の工夫が随所に

「皆さん、"指示されたこと"だけをやってください。『次何やるの?』と聞くのはナシです(笑)」

そんな山田さんの軽やかな声かけに導かれ、参加者たちは自然と"今やるべき作業"に集中。実習は驚くほどスムーズに進んでいきました。

いつもの食事を備えに変える、たしかな一歩に

調理を終えた後は、参加者全員での試食タイム。「どの料理も春らしくておいしい」「味付けがちょうどいいね」と自然と会話が弾み、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

続く、振り返りの時間では、「衛生面には普段から気をつけていたけれど、改めてその大切さに気付かされた」「手袋の使い方や調理器具の消毒方法など、安全衛生への意識が一段と高まった」「実践的な工夫を日常にも取り入れたい」といった声が寄せられました。これまでのやり方を見直す機会にもなったようです。

「この学びを生かして、ぜひ開催したい」という前向きな声も上がっていました。

一方で、現場にはさまざま制約があるのも事実。参加者のスキルや環境に応じた柔軟な運営が求められます。そんな現実をふまえ、山田さんは研修会の最後に、こう語りかけました。

「私たちのやり方がすべて正解というわけではありません。でも、"こういう方法もある"と知っていただけたらうれしい。その時、その場所、そのメンバーに合わせて、臨機応変に工夫してみてください」

研修会終了後、参加者の一人は、仮設住宅で暮らす親戚のことを思い浮かべながら、こんな感想を話してくれました。

「仮設住宅はキッチンが狭くて、調理が億劫になってしまう人も多いと聞きます。でも、今日のレシピは材料も手順もシンプルで、限られた環境でもすぐに実践できそう。まずはレシピをコピーして、近所の方たちに渡してみたいと思います」

こうした声に応えるように、研修会の運営に携わった志賀町役場健康福祉課の橋本智恵子さんと福田むつ美さんも、手応えを語ってくれました。

「『ありがとうレシピ集』のメニューは、簡単なのにおいしくて、季節感もある。調理環境に制限があっても無理なく再現できる内容で、今後も幅広く活用できそうです」(福田さん)

「山田さんの教えは、"新しいこと"というより、"原点に立ち返ることの大切さ"を思い出させてくれました。安全衛生の基本を再確認する貴重な時間になりました」(橋本さん)

志賀町健康福祉課保健福祉センター管理栄養士の橋本智恵子さん(左)と福田むつ美さん(右)

今回の研修会で得られた学びは、これからの活動を支える土台になっていくはずです。「いつもの食事が備えになる」という視点が、地域に少しずつ根付いていく。そんなたしかな手応えを感じる一日となりました。

今回の料理教室研修会の様子は下記の動画でご覧いただけます。

<後編>では、日常と災害時をつなぐ備え方として、今注目される「フェーズフリー」について、さらに詳しく紹介します。

原 裕樹

公益財団法人 味の素ファンデーション 事務局長・防災士

CVS業界、外食業界の経験を経て、2007年味の素社に入社。外食、中食向けビジネスの営業、エリアマーケティングを首都圏、東北エリアで従事した後、業務用事業部にて大手フードサービス企業へのソリューション営業を実践。2023年より財団の食の力による防災支援・復興支援事業マネージャーを経て、2025年に事務局長に就任。自身の阪神大震災での被災経験と培ってきた食の現場感を活かし、食と栄養を通じた災害復興、食の防災への意識向上に貢献していきたい。

山田 幹夫

公益財団法人 味の素ファンデーション シニアアドバイザー

1980年味の素社に入社。国内営業、インドネシア駐在、人事総務、人材育成等の業務に携わり、2014年から「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」に参画。被災者支援事業で培った経験やノウハウを料理教室運営者に幅広く伝え、地域コミュニティを活性化させ、防災・減災につなげたい。

三浦 優佳

公益財団法人 味の素ファンデーション 栄養士・日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)

岩手県釜石市出身。災害時と日常の暮らしを切り離さず支える「フェーズフリー」の視点を取り入れたレシピ集の制作や、誰もが実践しやすい栄養啓発コンテンツの開発に取り組んでいる。現場の声に耳をすませながら、暮らしにすっとなじむような食の提案を、模索していきたい。

2025年7月の情報をもとに掲載しています。