そんな現在、注目されているのが「社内表彰制度」です。近年、取り入れる企業が増えてきました。しかし本当に有効なのでしょうか?

今回の記事では、味の素グループの事例として、味の素AGF株式会社の「AGF®チャレンジアワード」について取材してきました。

社内表彰制度とは?パーパスを意識したチャレンジでモチベーションをアップ

社内表彰とはひとことでいえば、自社に貢献した社員を称える制度です。近年、表彰対象になるのは売上などの業績への貢献だけではなく、社内環境や業務効率の改善など、企業の成長にプラスになるものを広く捉える企業が増えています。

その背景にあるのは、離職率の高まりや会社への帰属意識の低下などへの危機感です。

ここで注目される「社内表彰」の"効果"を整理してみましょう。

1. 社員のモチベーションが高まる

上司や同僚から称えられ、社内に認知されることで仕事へのモチベーションが高まります。

2. 実績が見えにくい仕事も可視化される

仕事内容が数値化されないバックオフィスの仕事も表彰対象になります。縁の下の力持ち的部署の社員のモチベーションアップに加え、他部署の社員にバックオフィスの仕事を知ってもらう広報効果もあります。

3. 愛社精神が醸成される

自分の仕事が正当かつ公平に評価してもらえる仕組みにより会社への信頼感が生まれ、愛社精神が醸成されます。

社内表彰制度、令和のトレンドとは?

他社の社内表彰の取り組みから令和のトレンドを見てみましょう。

ある電機メーカーが、パーパス実現に向けて実施しているのが「サステナビリティに貢献する取り組み」の表彰制度。毎年、海外支社を含めてグローバルに募り、審査員もアジア、ヨーロッパ、アメリカなど各地域から多くの社員が参加しています。最高賞に選ばれるのは世界的なインパクトを有し、イノベーションのタネにもなるプロジェクトです。国内外の社員で共有できる点が特徴です。

外資系飲料メーカーの日本法人では、コロナ禍の2022年(令和4年)に初めて全社横断型の社内表彰を実施しました。表彰対象は会社のミッション、ビジョン、バリューに寄与するチャレンジにより「変革を生み出し、組織全体に良い影響をもたらしたチーム」です。以前は部署ごとに行われた表彰を全社横断型に拡充し、応募条件や雇用形態を問わず従業員3人以上のチームとした点が画期的でした。また、表彰式をオンラインでライブ配信したことも令和らしいといえます。

味の素グループでも、2018年度(平成30年度)よりパーパスの実現に貢献する取り組みを表彰する「ASVアワード」が行われています。これは企業価値の向上につながるASV※1を体現したすぐれた取り組みに対して行う、味の素グループ全体の表彰制度です。

※1 ASV:Ajinomoto Group Creating Shared Valueの略。事業を通じて社会価値と企業の経済 価値の共創に取り組むこと。味の素グループが「将来ありたい姿」「志(パーパス)」を実現するための基本的な考え方。

2023年度(令和5年度)は「AjiPro®-L」を用いた乳牛・肉牛由来の温室効果ガス排出削減の取り組み」に金賞が贈られました。

表彰制度を実施している企業に共通してみられるのは、表彰対象がパーパスや企業理念に沿ったプロジェクトであること、全社横断的に公募されていることです。

応募が増えることで社内に切磋琢磨が生まれ、業績アップと社員のモチベーションアップの好循環が生まれます。このように令和の社内表彰制度は、単に業績のためだけでなく、パーパス実現に向けて従業員の自主的な取り組みを促しながら仕事のモチベーション、ひいてはエンゲージメントを高める効果が期待されています。

「いつでも、ふぅ。」のAGF®ってどんな会社?嗜好飲料を通して「ココロ」と「カラダ」の健康に寄与

今回は、味の素グループの味の素AGF株式会社(以下味の素AGF)と、「AGF®チャレンジアワード」についてご紹介します。人事部のみなさんと、アワードの企画と運営を担うDX推進部のみなさんにお話を聞いてきました。

味の素AGFは、「ブレンディ®」や「ちょっと贅沢な珈琲店®」ブランドを中心としたレギュラーコーヒーやインスタントコーヒー、スティック製品で知られる嗜好飲料メーカーです。最近では、紅茶やお茶のラインナップも増えています。

企業理念は、「コーヒーをはじめとする嗜好飲料とギフトを通して、『ココロ』と『カラダ』の健康、そして明日のよりよい生活に貢献します。」。コーポレートスローガンは「いつでも、ふぅ。AGF®」。CMでご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

味の素AGF株式会社

人事部 人財マネジメントグループ

打越 若菜氏

味の素AGF株式会社

人事部 人財マネジメントグループ

大熊 翔吾氏

味の素AGF株式会社

人事部 人財マネジメントグループ

奥 博詞氏

味の素AGF株式会社

DX推進部OE・スマートサービスグループ

野口 直人氏

味の素AGF株式会社

DX推進部OE・スマートサービスグループ

里田 香織氏

味の素AGF株式会社

DX推進部OE・スマートサービスグループ

森田 剛史氏

―――まず企業理念について説明していただけますか?

人事部

人事部

打越さん

はじめに当社のロゴをご覧ください。Gの中の3つの赤い丸が表しているのは「3つの笑顔」です。

1つめは「お客さまの笑顔」。お客さまからの声に迅速に応え、商品やサービスに反映していくことを使命と心得ています。

2つめは「地球の笑顔」。たとえば環境に配慮した容器包装の設計など、サステナブルな取り組みを推進しています。

環境にもやさしいエコ&スマートライフを応援する《「ブレンディ®」マイボトルスティック》シリーズ

3つめは「私たちの笑顔」。人と組織の成長が会社の成長につながる「共成長」を大切にしています。

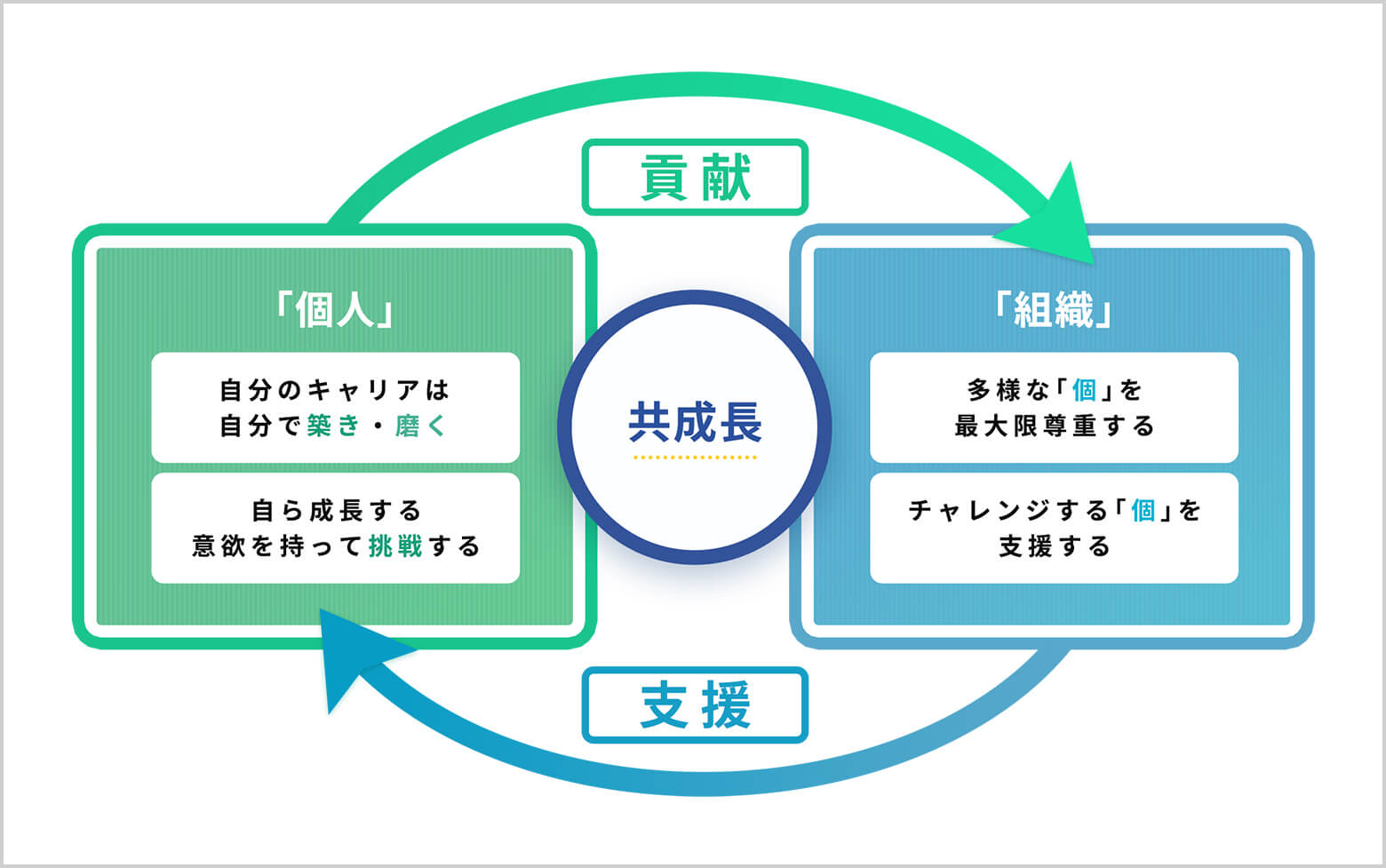

今日は「AGF®チャレンジアワード」のお話をさせていただきますが、とくに3つめの「私たちの笑顔」がポイントになります。お客さまに笑顔になっていただくためには働く私たち自身が笑顔で仕事しようという考え方で、「人と組織の共成長」が当社の人財育成の理念です。

従業員一人ひとりが意欲を持って挑戦することで組織に貢献し、そして組織はそんなチャレンジを支援する、この支援と貢献を繰り返すことで限りない会社の成長につながると考えています。

人事部

人事部

奥さん

味の素グループのASV(社会価値と経済価値の共創)につながるものとして、当社は「3R」=Relax(くつろぎ)、Reset(心の整え)、Refresh(気分一新)を掲げています。嗜好飲料を通して3つのRをお客様と社会に届けていきたいと思っています。

味の素AGF株式会社とは

味の素AGFとは、味の素グループの飲食料品の製造および販売を行う食品メーカーです。その歴史は以下のとおり。

1954年(昭和29年) ゼネラルフーヅ株式会社を創業

1960年(昭和35年) インスタントコーヒー「マックスウェル」を発売。以来、家庭用のコーヒー文化を先導

1973年(昭和48年) 味の素ゼネラルフーヅ株式会社(AGF株式会社)に

2002年(平成14年) 簡単・手軽に本格的な味が楽しめるスティックタイプのコーヒー「ブレンディ®」ミックスコーヒーカフェオレを発売

2015年(平成27年) 味の素100%出資によりグループ会社化

2017年(平成29年) 社名を味の素AGF株式会社に変更

2024年(令和6年) 「エコ&スマートライフ」を応援する「ブレンディ®」マイボトルスティックシリーズを発売

従業員も「ふぅ」!社長もいっしょにお茶を飲む、オープンでフラットな組織を目指して

―――味の素AGFの社風がわかるような取り組みを教えていただけますか。

DX推進部

DX推進部

森田さん

「いつでも、ふぅ。」を大切にしています。従業員自身が「ふぅ」とひと息つけないと、お客さまにも「ふぅ」を届けられませんから。取り組みとしては、たとえば、オフィスカジュアルで出社するクールビズならぬ「『ふぅ。』ールビズ」、年休取得を促進する施策「『ふぅ。』cation」(ふぅ+バケーション)など、「いつでも、ふぅ。」が具現化され、定着してきました。

DX推進部

DX推進部

森田さん

私自身、入社15年になりますが、以前だったら考えられないようなカジュアルな服装で出社するようになりまして、「ふぅ」を感じることも増えてきました。

人事部

人事部

大熊さん

仕組みとしては目新しいものではないかもしれませんが、「ふぅ」を言葉にすることによる伝わり方の違いは確かにありますね。

―――目指しているのはどんな組織風土ですか?

DX推進部

DX推進部

森田さん

1:"笑顔溢れる" 明るく風通しの良い組織

2:自由闊達に議論し合えるオープンな社風

3:チャレンジし続ける逞しい集団

です。上司部下間の風通しのいい組織風土への取り組みには「ふぅるまいbook」「ふぅるまいcheck」というものがあります。

―――「ふぅるまいbook」「ふぅるまいcheck」とは、どんなものですか?

DX推進部

DX推進部

森田さん

「ふぅるまいbook」とは、上司やマネジメント側が部下に対してどうあるべきかをまとめたルールブックです。役員含むプロジェクトチームで従業員の声を聴きながら議論してまとめました。

「ふぅるまいcheck」とは、部下による上司の評価シートのようなものです。2024年度(令和6年度)、部下は「ふぅるまいbook」に沿って上司を「ふぅるまいcheck」し、その結果をまとめた「ふぅるMy Sheet」を、クリスマスの日に上司にギフトとしてプレゼントしました。初めての試みです。

人事部

人事部

大熊さん

評価と言っても堅苦しいものではなく、気づきのきっかけになればと。ホントにちょっとしたプレゼントです。

DX推進部

DX推進部

里田さん

組織を横断的につなぐ「ひとつなぎプロジェクト」も始めています。部署に関係なく、みなが働きやすい環境にしていくための施策を考えるのですが、プロジェクトチームは全社、手挙げ制で集まった従業員で構成されます。これらの取り組みを重ねて、先述の組織風土の実現を目指しています。

人事部

人事部

打越さん

当社は従業員数600名ほどで、少数精鋭のイメージがありますが、けっこうフラットな会社だと感じています。とくに、今の社長である島本さんが社長室を「リフレッシュルーム」として開放したのを機に、社内コミュニケーションがより活発になりました。従業員が気軽に出入りして、お茶を飲んだりテレビで野球観戦したり、交流イベントに活用されています。

業績評価と関係なし。「AGF®チャレンジアワード」の真髄は「失敗してもいい」

「AGF®チャレンジアワード」は2021年度(令和3年度)に始まった社内表彰制度のようなもの、です。「ようなもの」というのは、ふつうは最優秀賞者やチームが"表彰"されますが、「AGF®チャレンジアワード」には最優秀賞や優秀賞がありません。いったいどんなアワードなのでしょうか。

―――まず、「AGF®チャレンジアワード」が生まれた背景について教えてください。

DX推進部

DX推進部

森田さん

当社のチャレンジ風土醸成に向けた取り組みの一つとして2021年度(令和3年度)に始まりました。創設した背景には、全社的に個々の"主体性・チャレンジ精神の醸成"が重要であるという課題認識がありました。

どうしたら従業員がもっとチャレンジできるようになるのか?一人ひとりはみな頑張っている。でも、その頑張りが伝わっていないんじゃないか?ならば、チャレンジそのものに光を当てていこうと考えました。

―――「AGF®チャレンジアワード」の仕組みや特徴は?

DX推進部

DX推進部

森田さん

年度初めに全社員がそれぞれのチャレンジ目標を立てます。一般的な社内表彰では自分の仕事や成績に直結するテーマが設定されることが多いと思いますが、「AGF®チャレンジアワード」のチャレンジ目標は、自分の評価につながる業務内容に直結しなくてもいいのです。

人事部

人事部

奥さん

むしろ、業務評価と切り離したチャレンジを設定することが条件ですね。業務評価と切り離されることで、手が届くかどうかわからないけれどチャレンジしてみたい!とかなりストレッチした目標を立てることができます。

DX推進部

DX推進部

森田さん

チャレンジの個人目標は上司と話し合い、部下の意向と上司からの期待をすり合わせて決めていきます。このプロセスも、部下と上司の意思疎通を図るだけでなく個人と組織の共成長を目指す上で非常に有効だと思います。

DX推進部

DX推進部

森田さん

個人目標は各部署内で共有され、各自の取り組みやプロセスも共有されます。最終的には、約1年後に開かれる「AGF®チャレンジアワードDay」(以下アワードDay)で各部署から選出されたチャレンジが発表され、全社員に共有されます。

DX推進部

DX推進部

野口さん

アワードDayはすぐれたチャレンジだけを讃える「表彰式」ではなく、ノミネートされたすべてのチャレンジを讃える「発表会」です。この点が、他の表彰制度との違いですね。

DX推進部

DX推進部

野口さん

「AGF®チャレンジアワード」は、なにより最優秀賞や優秀賞といった順位づけはなく、アワードDayで発表されるチャレンジはすべて、その意義やプロセス、努力の軌跡を称える形で紹介されます。

「AGF®チャレンジアワード」には、たとえ目標に届かなくても、「挑戦したこと」そのものが価値であり、称賛に値するという考え方が根底にあります。

さらに、発表者に対しては「称える」だけでなく、「ねぎらう」ことも大切にされており、仲間からの温かな応援や共感が、次のチャレンジへの原動力となっています。

―――アワードDayで発表されるチャレンジはどのように選出されるのですか?

DX推進部

DX推進部

森田さん

選出方法は各部署にお任せしています。ただ、どんな選出方法であっても、選出の基準は成果の大小ではなく、チャレンジの意義、目標に向けてのプロセスとその頑張りの度合いです。当アワードでいちばん評価される点は、結果にかかわらず、失敗をおそれず、チャレンジすることにあるからです。

DX推進部

DX推進部

里田さん

実際、過去5回のアワードDayでは、いくつもの「がんばったけれど達成できなかった」チャレンジが発表されています。

DX推進部

DX推進部

野口さん

チャレンジですから失敗は当然ありますよね。それをどう乗り越えようとしたかが重要です。

―――たとえば、人事部からはどんなチャレンジが選出されたのですか?

人事部

人事部

打越さん

昨年度は私の「求職エントリー者数に関するチャレンジ」を選出していただきました。かなりチャレンジングな数字を掲げていまして、達成はできなかったのですが。

人事部

人事部

大熊さん

それでもエントリー者数は増えましたよね!

たとえ目標に到達しなくても、チャレンジの意味と、その達成に向けての本人の頑張りが評価され、全社に堂々と発表される。ことさら賞状やトロフィーで表彰されるわけでなくても、本人と、その"推し活"をした仲間にとっては十分に誇らしい成功体験になります。「AGF®チャレンジアワード」は「従業員の成長が会社の成長につながる」という人財育成の理念を実践するアワードだったのです。

自分のチャレンジを笑顔で話せるようになったのは大きな成果

今年の5回目のアワードDayをもって「AGF®チャレンジアワード」はいったん幕を閉じました。さて、その成果はどうだったのでしょうか?

―――「AGF®チャレンジアワード」の成果をどうとらえていますか?

DX推進部

DX推進部

森田さん

アワードDay終了後に毎回、アンケートを取っています。今年はまだ分析中ですが、「チャレンジの発表者を見て、こんなチャレンジができるのかと、自分のモチベーションも上がった」という声をはじめ、「うまくいかなかったチャレンジが発表されているのを見て、失敗してもいいんだと思った、自分もチャレンジしようと思った」という声が増えてきて、うれしいですね。

人事部

人事部

打越さん

他部門のチャレンジが聞ける機会ができてよかったと思います。全社的な横のつながりを広げるきっかけにもなります。

DX推進部

DX推進部

里田さん

自分のチャレンジを笑顔で話せるようになったことは大きな成果だと思います。私は2年ほど職場を離れていたのですが、その間にかなり社内の雰囲気がオープンになったと実感しています。

人事部

人事部

奥さん

「AGF®チャレンジアワード」をフックに各部署でチャレンジ風土醸成の取り組みが行われるようになり、バトンが引き継がれているなと思います。人事部としても、継続して個人のチャレンジ目標を立てて共有していく予定です。

DX推進部

DX推進部

森田さん

この5年間で、チャレンジ風土醸成に加えて、「チャレンジする人を後押しする」ことにも光が当てられたと思います。

5年間実施された「AGF®チャレンジアワード」。アワードをきっかけにチャレンジのバトンが引き継がれていることが最大の成果と言えるかもしれません。

従業員のチャレンジを育む味の素グループのASVマネジメントサイクル

チャレンジ風土の醸成は、味の素グループ全体が目指すところでもあります。パーパス「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」の実現に向け、味の素グループでは「ASVマネジメントサイクル」を作成し、標準化。味の素グループの各社、各部署において実施されています。

このようにパーパスの実現に向け、「ASVアワード」や、今回ご紹介した「AGF®チャレンジアワード」などの社内表彰・発表制度は、従業員一人ひとりの「ASVの自分ごと化」に寄与しています。それはまた、味の素グループが重視する「人財資産」の育成につながり、ASVマネジメントサイクルを回す動力源になっていくのです。

今回の取材を通して、味の素AGFにはしっかりと「チャレンジ風土」が根付いていることがわかりました。

味の素グループの「Team Flags」という従業員を応援する取り組みにも、2024年度の第1期メンバーとして味の素AGFからは7名が手挙げで"チャレンジ"しました。

2025年9月の情報をもとに掲載しています。

ASVマネジメントサイクル

「モニタリング/改善」ではエンゲージメントサーベイを実施。

「理解/納得」では経営者とマネージャーの対話の機会を通じて共感の場を醸成。その上で各組織と従業員の個人目標の設定を行います。

次に「個人目標発表会」や「私が語るASV」などの機会を設け、従業員自身の発表によって「共感/共鳴」を推進します。

従業員個々の「実行/実現プロセス」を重視し、すぐれた取り組み/プロジェクトに「ASVアワード」が贈られます。今回ご紹介した「AGF®チャレンジアワード」も、この「実行/実現プロセス」に位置づけられます。

表彰式は社内外に発信され、ASVの取り組みが広く共有、実践されることで企業価値の向上、「ASVエンゲージメント向上」が見込まれます。