ですから、気候変動などの環境問題は、現代の農業が直面している大きな課題です。栄養たっぷりで、値段もお手頃、おいしくて、品質のよい農作物を手にいれることが難しくなるということは、私たちにとって切実な問題です。

そんななか、「バイオスティミュラント(biostimulant)」という農業資材が注目されています。

バイオスティミュラントの市場規模は、ヨーロッパを中心に世界中で広がりを見せ、世界市場のCAGR(年間平均成長率)が10%強を見込むなど、農業を牽引する「鍵」のひとつとされています。

私たちの毎日の食事にも、大きな影響を与えるかもしれないバイオスティミュラントについてご紹介しましょう。

バイオスティミュラントとは?

バイオスティミュラントとは、「植物や土壌により良い生理状態をもたらすさまざまな原料や有効成分を配合した農業資材」です。

これはいったいどういうことなのでしょうか。簡単にご説明します。

バイオスティミュラントには、植物が本来持っている生理機能を高め、生育、収量、品質やストレス耐性を向上させる働きがあります。つまりバイオスティミュラントは、植物が持つポテンシャルを最大限に引き出し、健やかな生育を支えるサポート役です。

高温、低温、天候不順など植物にとっての環境ストレスに耐える力を強くしたり、病虫害への免疫を向上させたり、栄養の吸収率や根の活性を高めることで、作物の品質や収量を安定化させる効果が期待できるのです。

バイオスティミュラントと化学肥料のちがいとは?

混同されがちなのですが、バイオスティミュラントは肥料でも農薬でもありません。

肥料や土壌改良剤は、植物に直接栄養を補給するいわば"食事"のようなもの。一方、バイオスティミュラントは植物自身の力を引き出してストレス耐性を高める"サプリメント"のような存在です。

これまでの農業は、適度な食事(肥料)を与え、病気になれば医薬品(農薬)を投与するスタイルが主流でした。これに対して最先端の農業の現場では、サプリメント(バイオスティミュラント)を併用して農作物の健康状態と免疫機能を向上させ、より高いパフォーマンスや病気になりにくい状態を叶えようとする動きが活発になっています。

バイオスティミュラントは、作物にウェルビーイングをもたらす存在

干ばつや高温、低温、日照不足、塩害といった大きなストレスは植物の健全な生育を妨げ、収量や品質に悪影響を及ぼしますが、裏を返せば、これらのストレスを軽減できれば農業の生産性を高められるということでもあります。

ヨーロッパを中心に急速に研究開発が進められてきたバイオスティミュラントは、未来を救う新たな農業資材として、世界的な広がりを見せています。

バイオスティミュラントはなぜ注目される?

バイオスティミュラントが注目されるのは、次のような多くのメリットがあるからです。

バイオスティミュラントによって期待できる効果

1)土地あたり収量の向上

2)栄養成分の向上

3)化学肥料、化学農薬の低減

4)水の使用量の低減

5)品質の向上

6)気候変動への耐性

化学肥料には植物の成長を促す即効性がありますが、土壌に負荷をかけるという側面をあわせ持っています。化学肥料を大量に投入することで有用な微生物が減少したり、保水性や通気性の低下を引き起こしてしまうのです。化学肥料を大量に投入することで土壌の健康状態が悪くなり、さらなる肥料が必要となってしまうのでは状況は悪くなるばかりでしょう。

一方、バイオスティミュラントには、植物の栄養を吸収する力や環境への適応力を"内側から高める"働きがあるため、少ない肥料でも十分な栄養を吸収し、効率よく取り込むことができるようになります。

環境ストレスの耐性を高めるということは、昨今の地球温暖化による高温下でも作物の収量や品質を向上させることができます。

また、化学肥料を削減するということは、生物多様性を保全することができるのです。それは、持続可能な農業が実現できることを意味し、森林伐採によるさらなる土地の開拓が不要になる可能性も。

CO2(二酸化炭素)の削減だけでなく、CO2を吸収する森林の保護にもつながることでしょう。健全に生育した作物は保存期間が長くなることから、バイオスティミュラントはフードロス問題にも貢献するといわれています。

こうした背景を受けて、各国の政府が化学肥料・化学農薬の削減と有機農業の推進を表明。EUが掲げる目標は2030年までに化学肥料20%の削減と化学農薬50%の削減。日本も例外ではなく、2050年までに化学肥料を30%削減、化学農薬を50%削減することを目標に掲げています。

このまま何も策を講じなければ、今までのような豊かな食生活を続けることができなくなってしまうかもしれません。深刻な農業問題は、もう他人ごとではないのです。

味の素グループが取り組むバイオスティミュラントとは?

100年以上にわたるアミノ酸研究の歴史を持つ味の素グループでは、医療・食品・飼料といった各分野で世界的な技術を展開してきました。独自の発酵技術により、高純度で吸収性の高いアミノ酸を安定供給できるという強みがあります。

じつは、さまざまな機能を持つアミノ酸は、人間だけでなく植物にも有用であることが判明しています。植物の代謝を促して成長や修復機能、ストレス耐性を高めるだけでなく、品質やおいしさの向上にも寄与することがわかってきているのです。

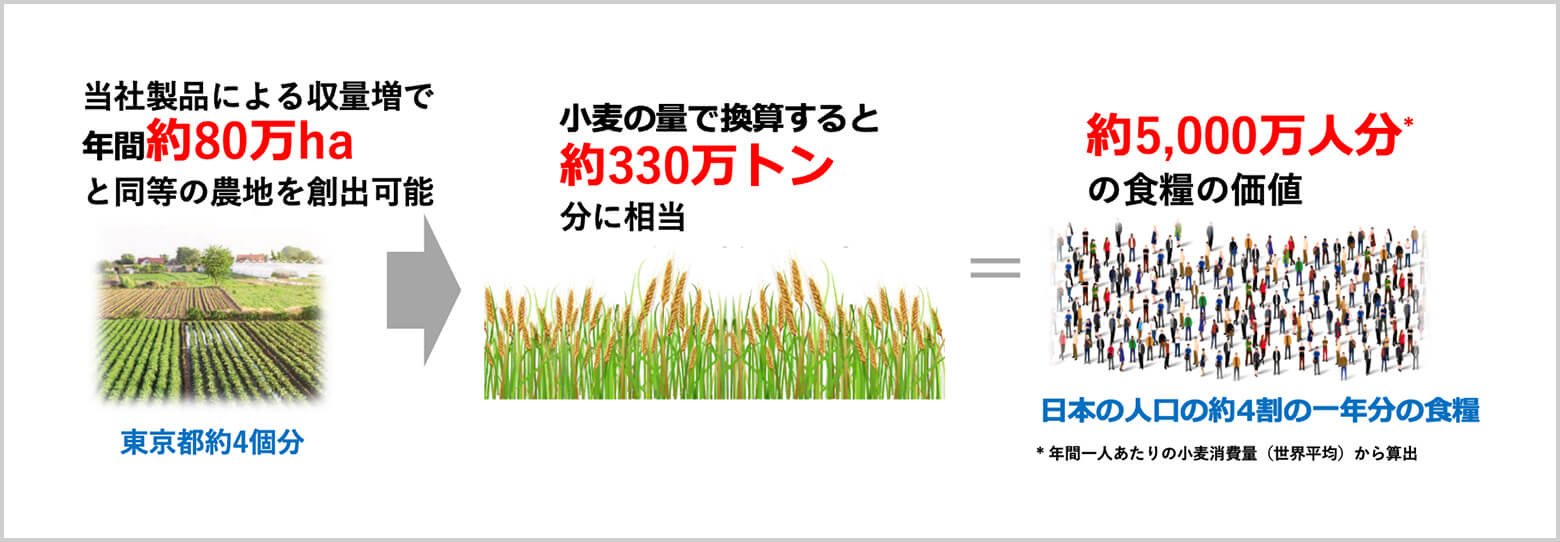

アミノ酸を活用したバイオスティミュラントを使用することで期待できる作物の収量増は、なんと約24%!これは、新たな農地を年間で約80万ha創出しているのと同じ計算になります。

これがもしも小麦の畑であれば、約330万トンの収穫増を見込めることに。今までと同じ農地面積で、約5,000万人分の食料を新たに生み出すことができるようになるのです。

バイオスティミュラントを使うと、畑に使用する水や化学肥料が約25%削減できるとも予測されているので、環境にかかる負荷も軽減することができます。

こうしたことから、味の素グループでは、長年にわたって蓄積してきたアミノ酸研究と発酵技術を農業分野に応用する研究・開発を推進しています。

さらに、持続可能な農業の実現に貢献する取り組みの一環として、ベルギーのグループ会社(味の素オムニケム社)を通じて、2017年(平成29年)にスペインの農業資材メーカー「アグロ2アグリ社(以下、A2A社)」の株式を取得し、子会社化しました。

A2A社とは?

「アグロ2アグリ社(以下A2A社)」は、スペイン・バレンシア州に本拠を置く農業資材メーカー。アミノ酸由来のバイオスティミュラント製品の製造・販売を得意とする企業で、農薬や肥料メーカーなどに原料を供給するB to B事業や各国の農家向けのB to C事業のマーケティングと販売を行う複数の関連会社を保有しています。

味の素社は、欧州を中心に世界約60か国以上で事業展開するA2A社の株式を2017年(平成29年)に取得。両社の製品開発力と技術力を融合させることで、農業の効率化や作物の高品質化、環境負荷の低減を両立させる新たな価値創造を目指しています。

~世界中の人々の豊かな食生活を支え、持続可能な農業の実現に向けて~ スペインより、アグロ2アグリ社のご紹介(味の素社IRトピックスより)

この子会社化により、味の素社はアミノサイエンス®を核とした製品開発を本格化。A2A社とともに展開する「バイオスティミュラント」は、アミノ酸などの発酵微生物由来の成分や天然抽出物を配合した、植物の自然の力を引き出す農業資材です。

「MOISTGUARD」

「MOISTGUARD」は、現在日本で製品化されているバイオスティミュラント製品です。「MOISTGUARD」の特長を人に対する機能に例えると「肌の保水対策」です。

「MOISTGUARD」灌注(かんちゅう)区と「MOISTGUARD」無しの比較

植付時期としては温度の高い条件で「MOISTGUARD」処理区は活着がよかった。その後の生育に差が出ており、生育ムラが少なく生育良好

味の素グループでは、これまでもアミノ酸の製造過程で生まれる副生物(コプロ)を捨てることなく、貴重な資源と捉えて農業や畜産分野で再活用するバイオサイクル事業を展開してきました。

バイオサイクルでは、アミノ酸製造工程で生まれる副産物を肥料や飼料として再資源化することで農地の生産性向上や土壌環境の改善に貢献するとともに、地域との共生を重視した取り組みを国内外で進めています。

アミノ酸の発酵生産

アミノ酸の発酵生産では、製品と同時に副生物が発生します

味の素グループの「バイオサイクル」

大量の副生物は、資源化して有機質を含む肥料に生まれ変わります

味の素グループでは、アミノサイエンス®を生かした「バイオサイクル」と「バイオスティミュラント」という両輪の取り組みによって、地球規模の課題解決に貢献しているのです。

世界に広がるバイオスティミュラント

世界各国で気候変動の影響が広がる中、安定した農作物を収穫するための研究や取り組みは今後ますます活発になっていくことでしょう。とくにバイオスティミュラントは、環境負荷を軽減しながらも収量と品質の両立を可能にする次世代型資材として、欧州をはじめ世界規模で市場が急成長しています。

日本もまた例外ではなく、持続可能な農業への転換と食と環境の両立を求める声が高まっています。味の素グループとA2A社の協業によって生み出されたバイオスティミュラントは、まさに農作物ウェルビーイングをもたらす存在。ヨーロッパや日本国内だけでなく、今後はアジア市場や新興国への展開も視野に入れています。

バイオスティミュラントは植物の力を引き出す応援団。農薬に頼り過ぎず、自然と寄り添う新たな農業資材が、私たちの未来の食卓を支えてくれることをぜひ知ってほしいのです。

最後に、今回この記事の監修を行った、バイオ·ファインケミカル統括部(BFP)開発グループ アグロ事業チームの鈴木さんからのコメントをご紹介しましょう。

「これからの10年は、地球規模での気候変動や環境の変化がさらに進むことが予想されます。そのため、作物だけでなく作物が育つために必要な土壌環境にも新しい課題が生まれてくるかもしれません。

高温や乾燥、塩害などがより身近なものとなり、作物の成長や品質に影響が出る可能性も考えられ、農業の基盤に新しい対応が求められる場面も増えてくるでしょう。

こうした状況の中で、私たちは「アミノサイエンス®」の力を活かし、植物が健やかに育つためのバイオスティミュラントの開発に取り組んでいます。アミノ酸の機能性を活用した科学的なアプローチを通じて、持続可能な農業の実現に少しでもお役に立てるよう努めていきます」

<監修>

鈴木 茂雄

味の素株式会社

バイオ·ファインケミカル統括部(BFP) 開発グループ アグロ事業チーム

2007年入社。バイオファイン研究所にて藻類の開発や、社内の新規テーマ創出プログラム「NTCP(New Theme Creation Program)」の運営・ファシリテーションを担当。その後、バイオファインケミカル統括部 開発グループ アグロ事業チームにて、バイオスティミュラントのR&D戦略策定およびマネジメント業務に従事。研究開発と事業推進の両面から、農業分野における新たな価値創造に取り組んでいる。業務では、困難な課題にも前向きにチャレンジする姿勢を大切にし、関係者とともに挑戦を乗り越えて成果を生み出すことに力を注いでおります。

休日は、おいしい肴でお酒を楽しむことが何よりの楽しみ。そのために、趣味の釣りや家庭菜園で食材を自ら調達する"ちょっとした自給自足生活"を満喫しています。

2025年10月の情報をもとに掲載しています。

商品についての詳細情報はこちら