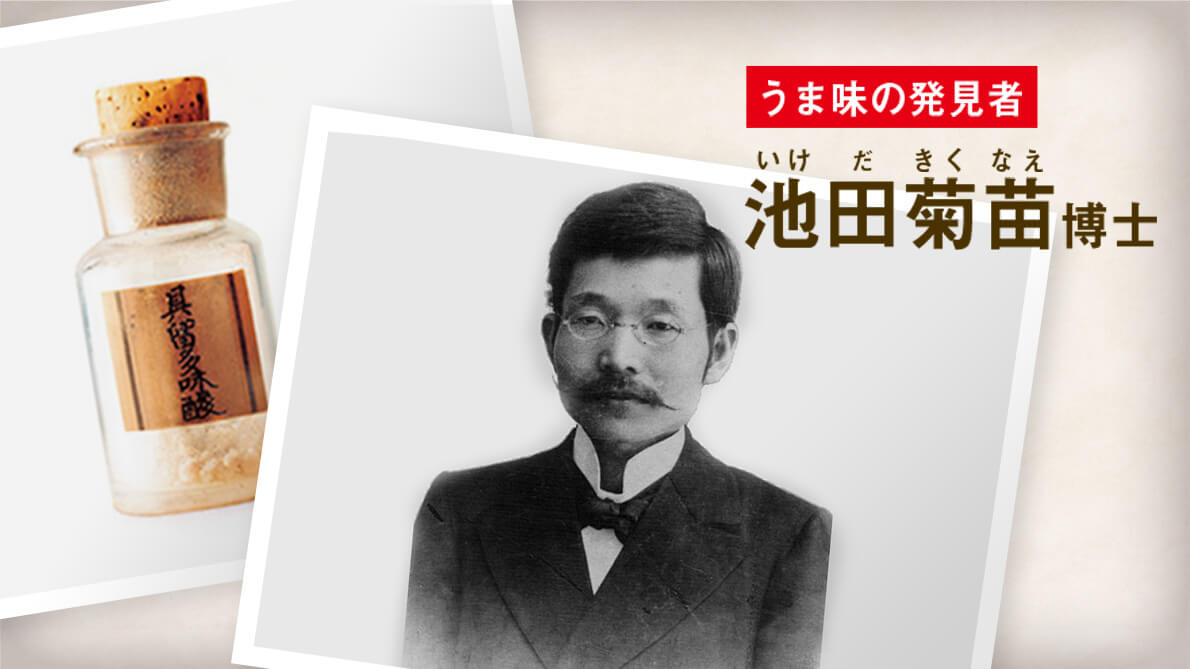

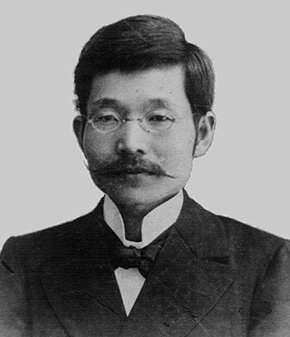

うま味の発見者、池田菊苗(いけだきくなえ)博士

気づき

幕末から明治維新へ。激動の時代で学んだ池田菊苗博士

池田菊苗博士は1864年(元治元年)に生まれました。時代は幕末。250年以上続いた江戸時代が終わりを迎えていた頃です。池田博士が幼い頃に徳川家は大政奉還、新政府が設立され、明治維新を迎えました。法律や身分制度、産業や経済、教育などあらゆる分野が刷新され、近代国家へと歩みを進めていく時代の中にあって、池田博士は大阪衛生試験所や東京帝国大学(現・東京大学)で化学を学びました。

大学卒業後、池田博士は教員の道に進みます。19世紀末、池田博士は高等師範学校の教授を経て東京帝国大学理科大学化学科の助教授となり、さらに文部省海外留学生としてドイツに留学して化学を学びました。当時のドイツは英国を抜いて世界一位の大国になろうとしていた時代。近代国家へと一気に歩みを進める日本の若者たちにとって憧れの国でした。医学の森鴎外や北里柴三郎、音楽の滝廉太郎といった錚々たる顔ぶれがこの頃のドイツで学んでいます。

そんな時代にドイツへと渡り、ドイツの人々の中で生活した池田博士の経験は、のちのうま味の研究に至る重要なターニングポイントとなります。当時のドイツでは化学もまた世界の先頭を走っていました。そんな中、池田博士が師事していたのは、後にノーベル化学賞を受賞することになるヴィルヘルム・オストヴァルト博士でした。彼のもとで池田博士がまず驚いたのは、研究室にある最先端の設備だったといいます。後に自宅にも研究室を作った池田博士にとって、これは大きな驚きでした。当初はドイツ語の理解もままならない中で、池田博士は日本を背負って学ぶという使命感に駆られて学習や研究に没頭しました。

世界最先端の化学を学び、触媒研究についてのオストヴァルト博士と共著論文を発表するなど精力的に活動したことは、池田博士にとって大きな財産となったことでしょう。

池田博士は20世紀へと移った1901年(明治34年)にはロンドンにも留学しました。その際には、小説家の夏目漱石や精神科医の呉秀三もロンドン留学中でした。

夏目漱石は池田博士について「池田君は理学者だけれども話して見ると偉い哲学者であったには驚いた。大分議論をやって大分やられた事を今に記憶している。倫敦で池田君に逢ったのは自分には大変な利益であった」(『処女作追懐談』より)と振り返っています。

きっかけは、妻が買ってきたこんぶ

「眼を悦ばす美麗なる色素や嗅覚を楽ましむる馥郁たる香料は化学工業によりて数多く製造されつゝあれども味覚に訴ふる製品はサッカリンの如き恠し気なる甘味料を除きては殆んど稀なり、

昆布の主要呈味成分の研究は或は此の欠点を補ふ一助たるべきなり」

帰国し、東京帝国大学の教授として研究に励み、教壇に立った池田博士。1907年(明治40年)のある日、妻が持ち帰ったこんぶを見て、味覚に訴えかける調味料の研究に可能性を見出しました。目に見える色素や鼻から楽しむことのできる香料は存在していましたが、味覚に訴える調味料は一部の甘味料以外には無かったのです。

その頃、明治政府は産業の発展を図るために「競進会」と呼ばれる催しを全国各地で開いていました。農産物や工業製品を集めて一般に公開する品評会です。池田博士の妻が競進会でこんぶを買い求めたとき、それが食卓の味を100年後も豊かにする「うま味」発見のきっかけになるとは、果たして想像したでしょうか。

後に世界にも影響を与える「うま味」の研究は、こうした些細なきっかけからから始まりました。池田博士は、四基本味である酸味(さんみ)、甘味(かんみ)、塩味(えんみ)、苦味(にがみ)のとは別の成分があるのではないかとにらんで、研究に取り掛かっていました。

思い

研究は一筋縄にはいかなかった

池田博士が1899年(明治32年)にドイツへ留学し、ヴィルヘルム・オストヴァルト博士に師事していた頃、彼はドイツ人の体格と栄養状態のよさに驚きました。そして「日本人の栄養状態を改善したい」と強く願うようになりました。

その思いは池田博士による手記『「味の素」発明の動機』の「佳良にして廉価なる調味料を造り出し滋養に富める粗食を美味ならしむること」という一文に表されています。

池田博士は明治の日本人たちの栄養状態を憂慮し、多くの食べものをおいしく食べることができる社会を望みました。日本を背負う気持ちで訪れたドイツで彼らの体格を見て、日本人の食生活の貧弱さを変えると心に決めていました。

個人的なお財布事情も

親の事業が失敗して家出をしていた経験もある池田博士は、「貧は諸道の妨なり」ということわざのような体験をし、若い頃からそのことわざの重みを痛切に実感していました。だからこそ貧乏から脱したいという思いも潜在的な動機としてあり、理論化学の研究からうま味研究のような応用研究に向かわせていったことは否めないと述べています。

社会のことだけでなく自らの懐事情も考えながら研究に励まなけらばならない状況は、今も昔も変わっていないのかもしれません。苦難の時代を乗り越え、池田博士はうま味の発見に向かっていくことになります。

発見・発明

日本人の栄養状態を改善するには

化学は無用の長物ではない。---ほとんど就職先もなく、実用性のない学問と思われていた日本の化学でしたが、ドイツ留学での経験などを経て、池田博士にとって自明のことだったのかもしれません。池田博士はこんぶを煮出しては結晶化を試みる研究に没頭しました。

池田博士の研究ノート(1918年~1929 年頃)

1907年(明治40年)にはこんぶを通じて、味覚に訴えかける調味料の研究に可能性を見出していた池田博士でしたが、最初からうまくいったわけではありませんでした。

こんぶから浸出液を抽出し、粘質物を除き、無機塩類、マンニットを結晶させてみたものの、呈味物質は液中に残ってしまい、ついにはこれを分離させることができませんでした。当時の研究は通常時の研究に加えてあくまでも個人的に取り組んでいたため、他の研究に多忙だったこともあり、この専門外の実験は一時中止することになってしまいます。

しかし翌年、あるきっかけが池田博士の研究を再び動かすことになります。

それは、雑誌で発表された三宅秀博士の論文でした。三宅博士は日本初の医学博士で、「佳味は消化を促進する」という説を発表したのです。日本人の栄養状態を憂慮し、改善したいという思いを持っていた池田博士は三宅博士に後押しされるようにして、味がよくて廉価な調味料を作り出そうと思いを新たにし、研究を再開する決意をしました。

この頃、研究は私設の助手とともに自宅の研究室で行われていました。世界の食卓に「うま味」を届けることになる壮大な研究が、およそ100年前に池田博士によって自宅で行われていたのです。

ついにうま味成分を発見

1908年(明治41年)2月、研究を再開してから間もないうちに池田博士はこんぶだしから有機酸を結晶化させることに成功しました。そのとき抽出できたのは、12kgのこんぶのうち30gだったそうです。この有機酸は酸味を持っていましたが、酸味が消えると四基本味以外の味の要素を構成していることがわかりました。

これがグルタミン酸(池田博士は「具留多味酸」と表記しました)というアミノ酸の一種であり、「うま味」の発見です。池田博士、44歳の冬でした。「うま味」との命名は、池田博士自身によってなされました。

池田菊苗博士が昆布から抽出したグルタミン酸(1908年)

グルタミン酸は元来、ドイツで発見されていましたが、これがうま味成分であることを突き止めたのは、池田博士による大発見でした。さらに池田博士は、グルタミン酸を原料としたうま味調味料の製造方法を発明しました。最も有利な製造の諸条件、そして使用上最も便利な製品を決定し、同年7月には『「グルタミン」酸鹽ヲ主要成分トセル調味料製造法』として特許を取得しています。発明を形にすることの重要性を、池田博士はオストヴァルト博士から学んでいました。

彼自身は「学術上より見れば余の発明は頗る簡単なる事柄なりし」と謙遜していますが、100年以上経った現代の私たちの食卓を豊かにしてくれた池田博士による功績の大きさは計り知れません。

特許をもって「うま味」を展開していくために相談した先は、味の素創業者・2代鈴木三郎助でした。

研究中から面談を行なっていた2人は、まず三郎助の個人事業である鈴木商店で調味料事業を開始。1909年(明治42年)に三郎助は、世界初であり、現代でも広く食されるうま味調味料「味の素」の販売をスタートさせました。後に株式会社鈴木商店となり、現代の味の素グループへとその名称を変えていきました。味の素グループの原点は「おいしく食べて健康づくり」という志にあるのです。

立証

およそ100年を経て、池田博士の研究が科学的に証明される

長く愛されてきた「味の素®」。池田博士の発見から21世紀まで1世紀近くが過ぎゆきました。

2000年(平成12年)、マイアミ大学の研究チームが、舌の味蕾と呼ばれる部位にグルタミン酸の受容体があることを発見したのです。これによって、人間が「うま味」を感知していることが、科学的に立証されました。

酸味(さんみ)、甘味(かんみ)、塩味(えんみ)、苦味(にがみ)の四基本味しか認知されていなかった世界の科学では「うま味」に相当する言葉がなかったため、現在でも「UMAMI」と表記されるなど、池田博士の研究の先進性がうかがえる結果となりました。一般的にこの用語がよく使用され始めたのは、この2000年頃と言われています。

それよりさかのぼる1982年(昭和57年)に「うま味研究会」が発足し、生理学、栄養学、食品化学 分子生理学などの各分野から専門家が集まり、「うま味」について議論されました。1985年(昭和60年)にハワイで行われた国際シンポジウムでは、「UMAMI」という用語が世界的に使われることで合意されました。マイアミ大学の研究チームによる受容体発見の背景には1990年(平成2年)にイタリアのシシリー島で行われた第2回シンポジウムでうま味物質の普遍性やうま味感覚の独立性および独自性が確認され、うま味は基本味のひとつであることについて一定の科学的合意が取れていたことが挙げられます。

また、2006年(平成18年)には、味の素KKライフサイエンス研究所が、胃にもグルタミン酸の受容体があることを発見しています。これはタンパク質の消化吸収に関与していることがわかっています。人間の体は舌でも胃でもうま味を受け入れ、おいしさと健康に寄与しています。このようにグルタミン酸は、おいしさに関わるだけでなく、栄養・生理学的にも重要であることが示されました。「おいしく食べて健康づくり」という志は、科学的にも実証されているのです。

今や私たちの食生活に欠かせない存在になっている「うま味」。その発見と商品化には、幕末から明治にかけて近代国家への歩みを進める日本において、日本人の健康のために化学者・池田菊苗博士の奮闘した姿がありました。発見から100年以上経った今でも私たちの食卓に生きる「うま味」は、これからもきっと私たちにとって大切な味であることでしょう。

2019年3月の情報をもとに掲載しています。